捉えどころがなく、常に変化を続ける「EDGE(エッジ)」は、物理的、社会的、心理的な様々な形をとって立ち現れる。断崖に身を置いたときの緊張感、衝突が起きる瀬戸際、周縁で生きることの不安定さ、新しい先端を行く決意——そんな感覚を呼び起こすかもしれない。

写真もまた、「際(きわ)」をその内側に抱えている。写真というメディウムは誕生以来常に周縁に位置し、記録と芸術のあわい、真実と虚構のあいだを揺れ動いてきた。いま、新たなテクノロジーの到来と画像が氾濫する時代のはざまで、写真は臨界点に立たされている——先が見えない不安と、何かを発見する高揚感。その両者が共存する場所に。

「エッジ」の向こう側に何があるのかは、誰にもわからない。

混沌とともに崩壊へと向かうのだろうか。

それともその「エッジ」は、別の世界へと誘う入口なのだろうか。

KYOTOGRAPHIE2026は、この「あわい」を、緊張と変化が同時に生まれる場所として描き出す。ラディカルな写真表現の試みの隣で、都市の衰退を見つめる作品があり、周縁に追いやられたコミュニティの記録は、植民地主義や領土争いといった現在進行形の問題と交錯する。また、自然のもつ超越的な力にもレンズを向け、「ギリギリの際」に到達することで、視点・思考・創造の新たな地平がそっと開いていくのが見えてくる──たとえ環境的にも、政治的にも、個人的にも、もっとも暗い現実のさなかにあったとしても。「エッジ」は、不確実性に満ちた場所であり、同時に可能性の生まれる場所でもある。

そしてひとつの終わりが、次の始まりへと導かれる。

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭

共同創設者/共同ディレクター

ルシール・レイボーズ&仲西祐介

-

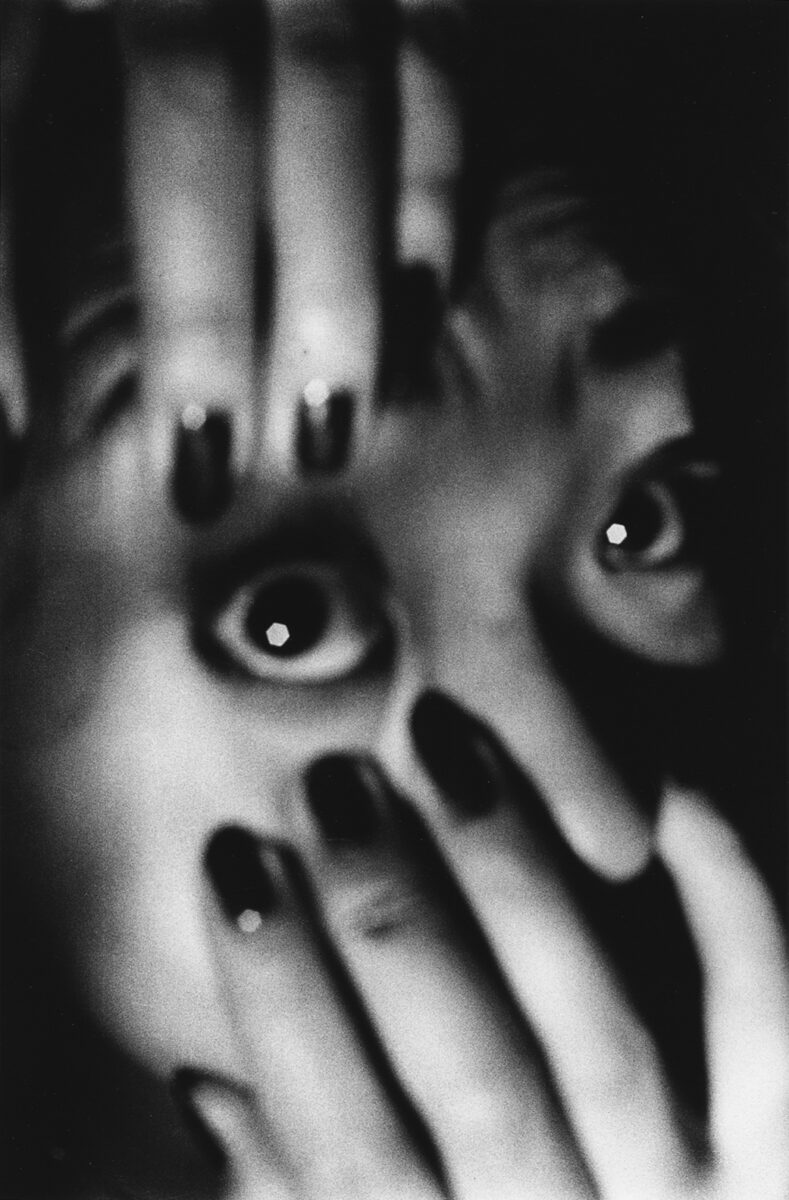

DAIDO MORIYAMA 森山大道

A Retrospective

Presented by Sigma

Exhibition organised by KYOTOGRAPHIE and Instituto Moreira Salles In collaboration with Daido Moriyama Photo Foundation京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階

-

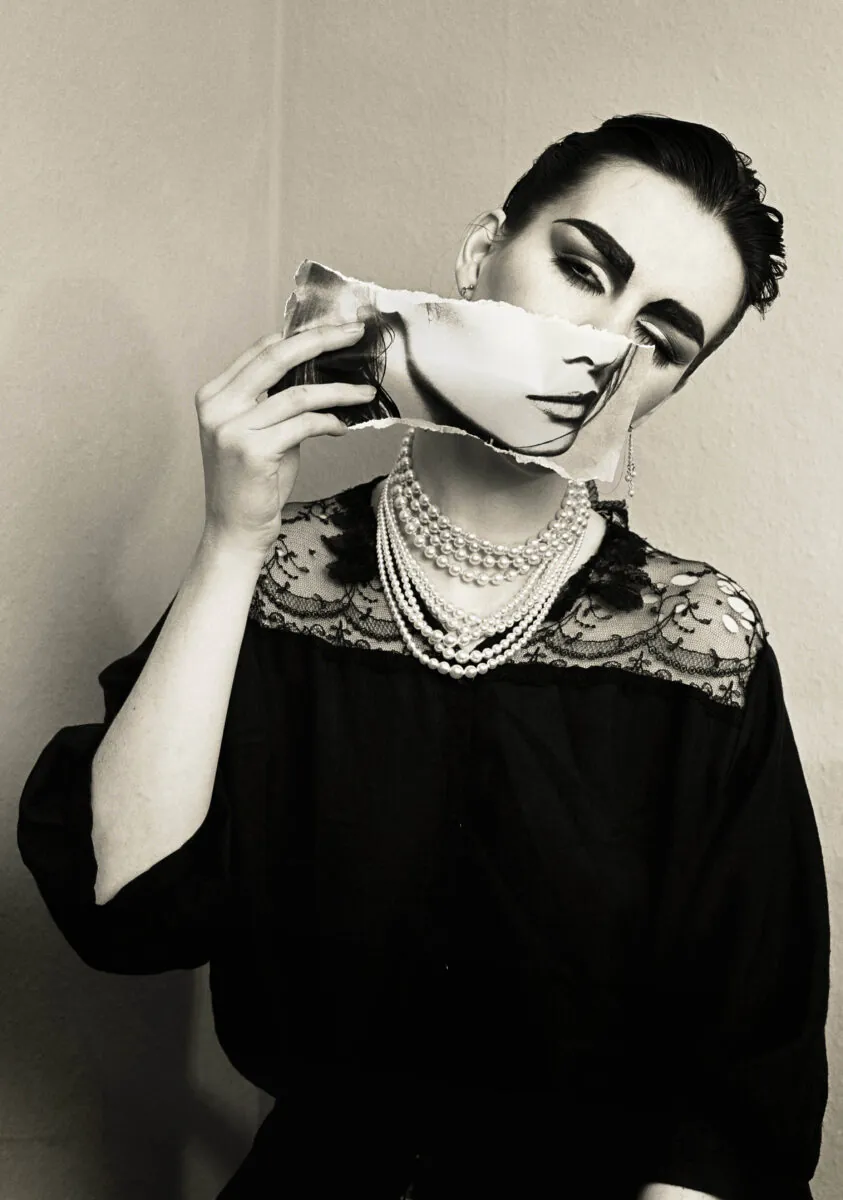

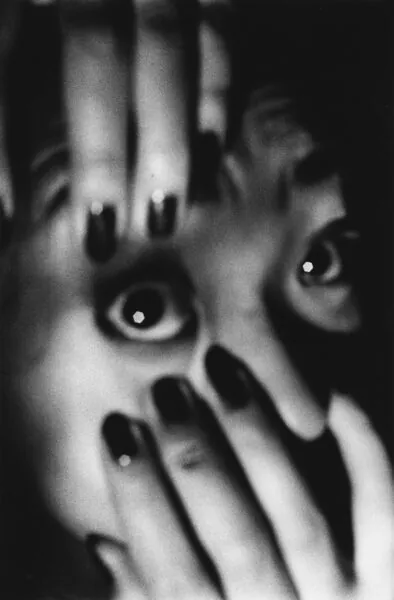

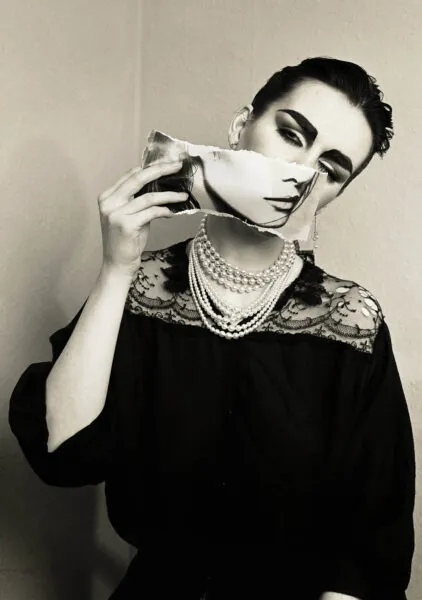

LINDER STERLING リンダー・スターリング

Presented by CHANEL Nexus Hall

京都文化博物館 別館

-

JULIETTE AGNEL ジュリエット・アニェル

Presented by Van Cleef & Arpels

有斐斎弘道館

-

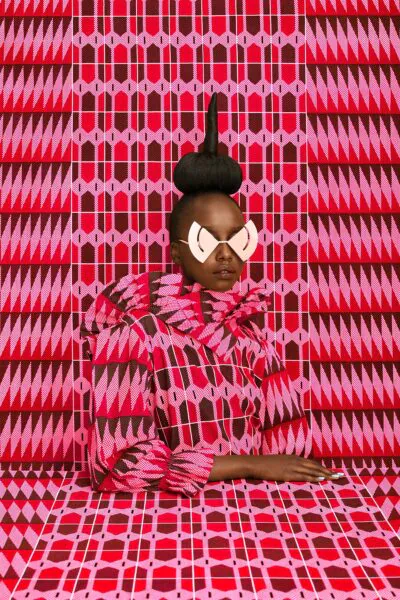

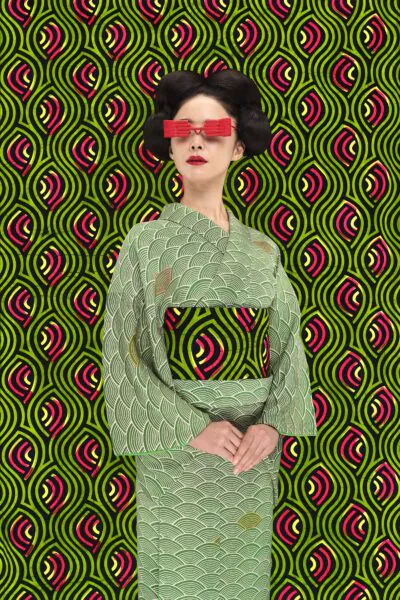

THANDIWE MURIU タンディウェ・ムリウ

Camo

Presented by LONGCHAMP

誉田屋源兵衛 竹院の間

-

ATSUSHI FUKUSHIMA 福島あつし

Supported by Fujifilm

ygion

-

YVES MARCHAND & ROMAIN MEFFRE イヴ・マルシャン& ロマ・メェッフェル

重信会館

-

SARI SHIBATA 柴田早理

Ruinart Japan Award 2025 Winner

Presented by Ruinart

ASPHODEL

-

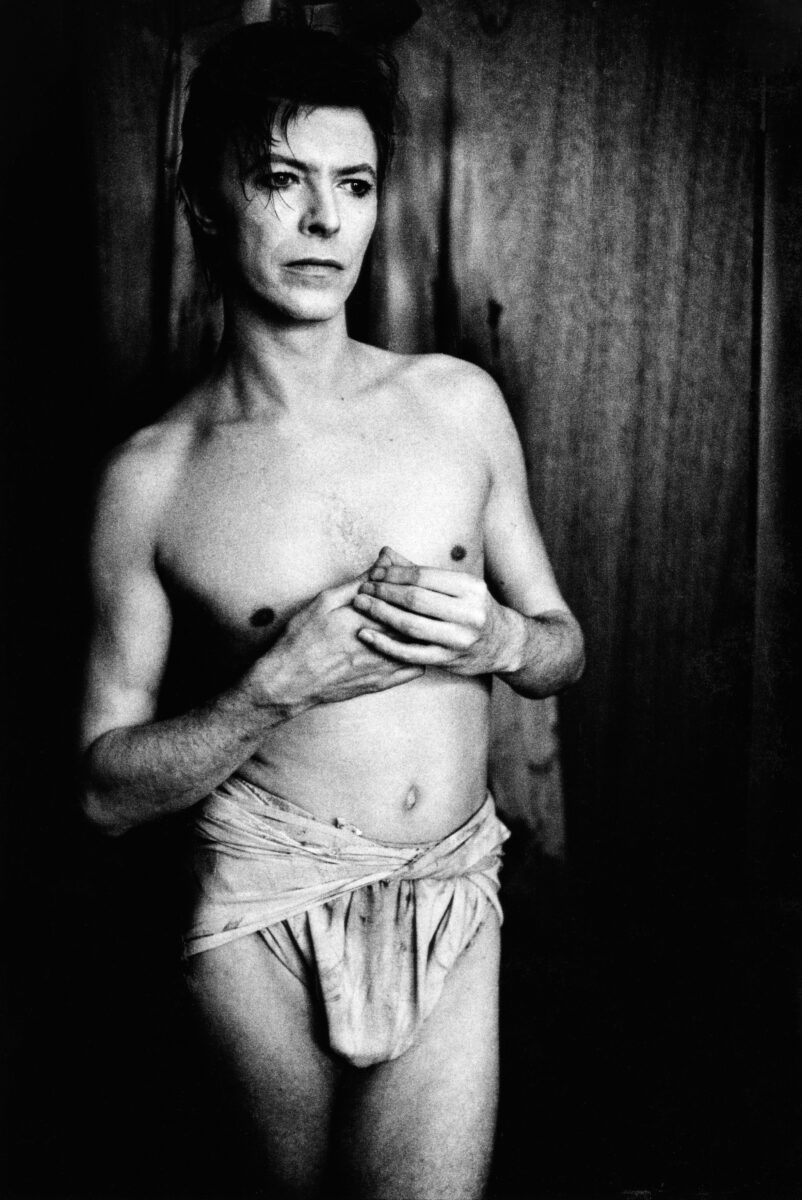

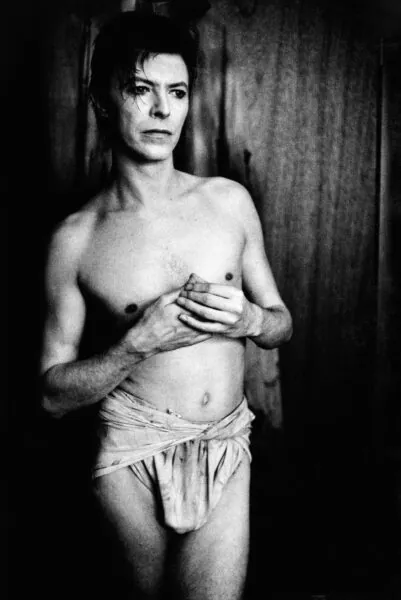

ANTON CORBIJN アントン・コービン

Supported by agnès b.

With subsidy of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands嶋臺(しまだい)ギャラリー

-

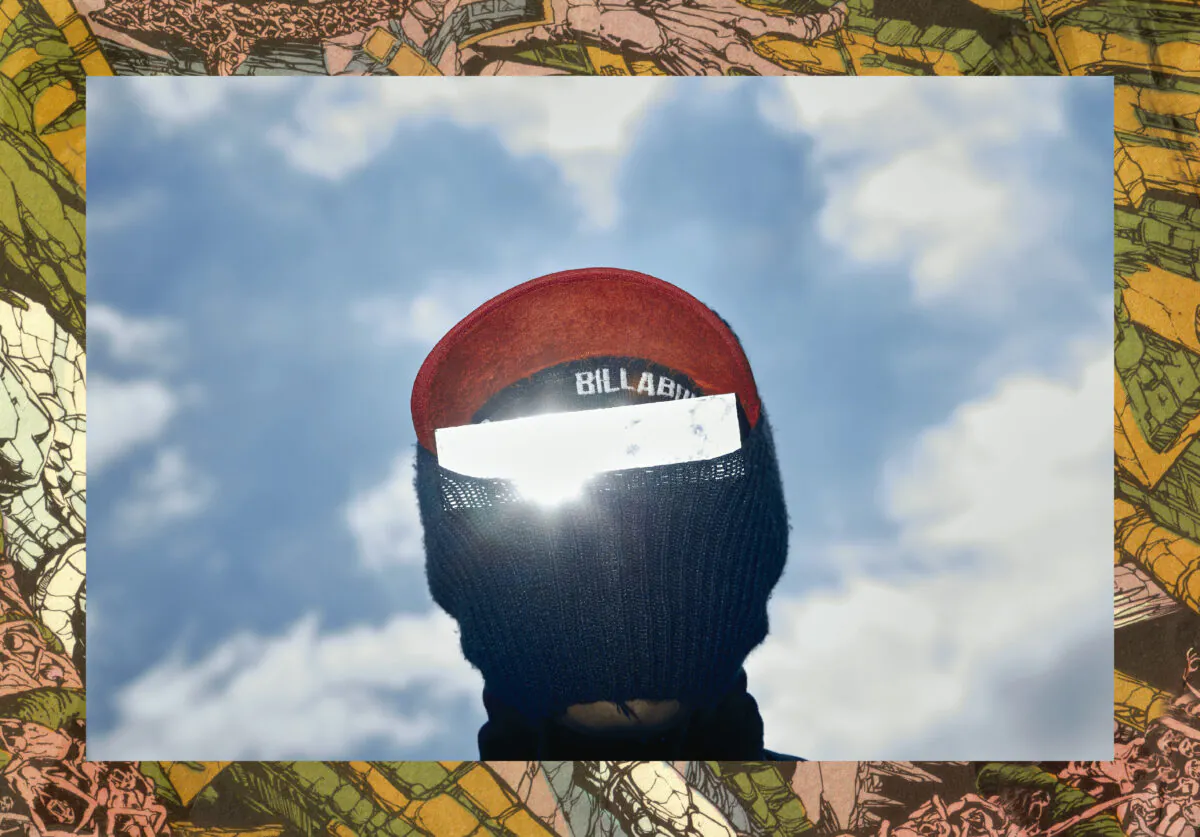

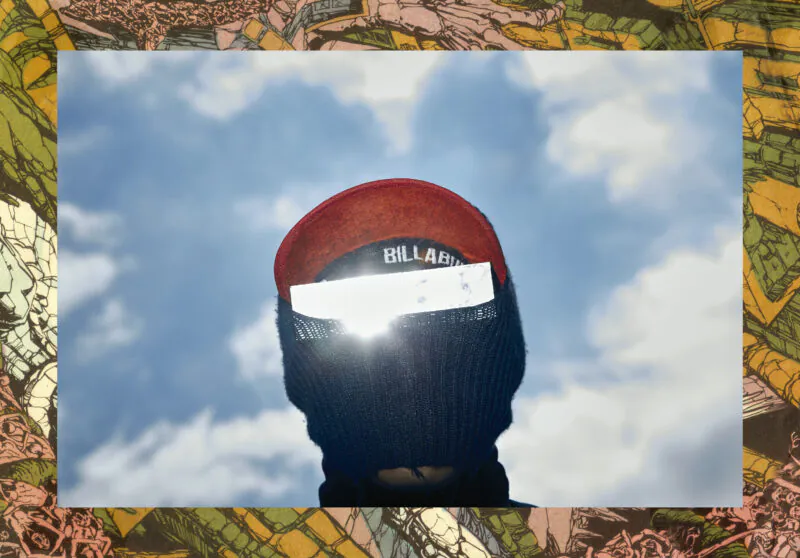

FEDERICO ESTOL フェデリコ・エストル

Shine Heroes

KG+SELECT Award 2025 Winner

誉田屋源兵衛 黒蔵

-

THANDIWE MURIU タンディウェ・ムリウ

KYOTOGRAPHIE African Residency Program

出町桝形商店街 ― DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space

-

FATMA HASSONA ファトマ・ハッスーナ

八竹庵(旧川崎家住宅)

-

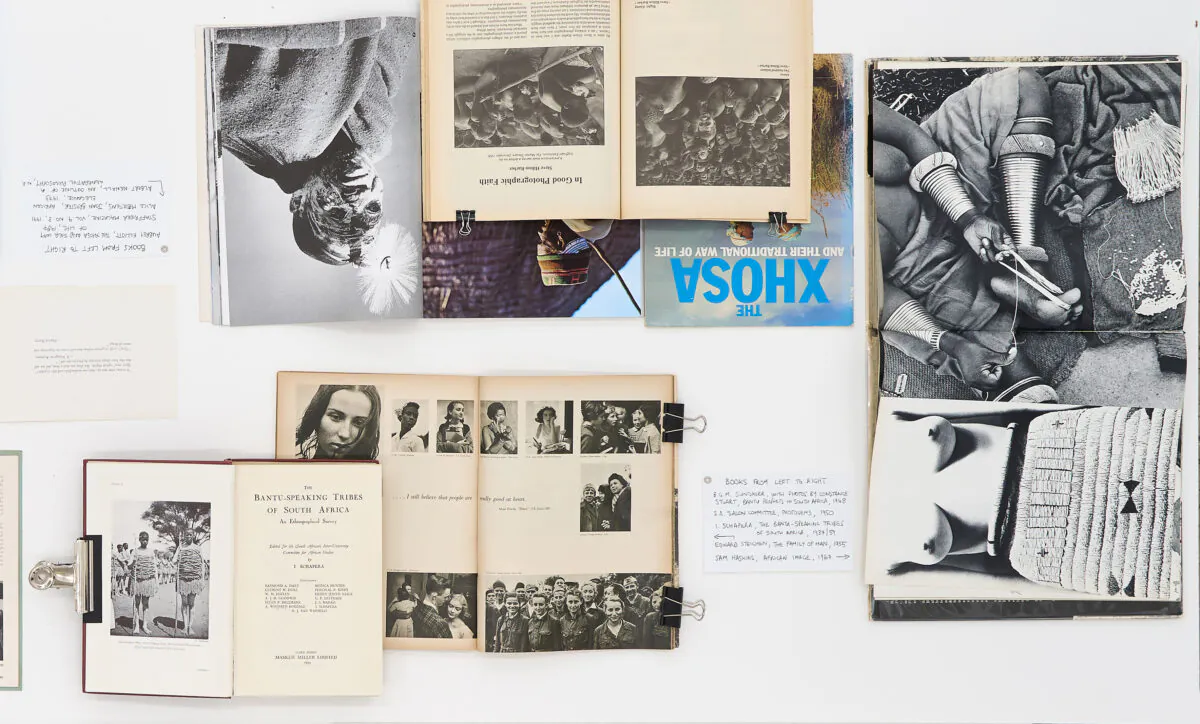

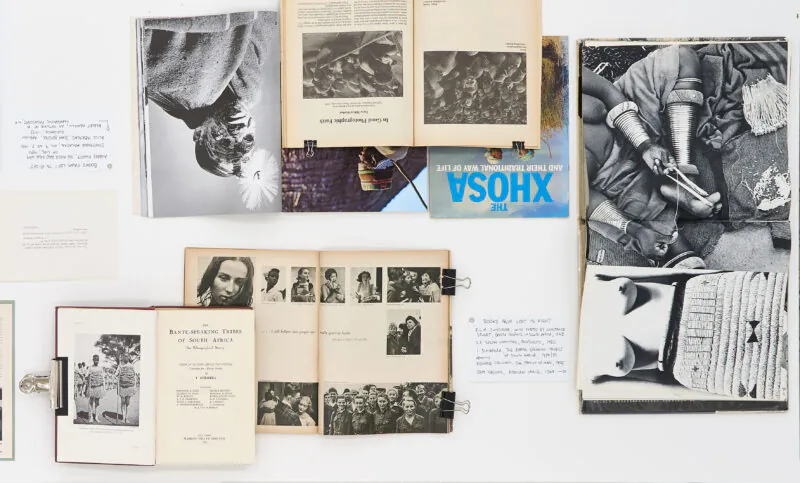

A4 ARTS FOUNDATION

SOUTH AFRICA IN FOCUS

Photo book!

Photo-book!

Photobook!八竹庵(旧川崎家住宅)

-

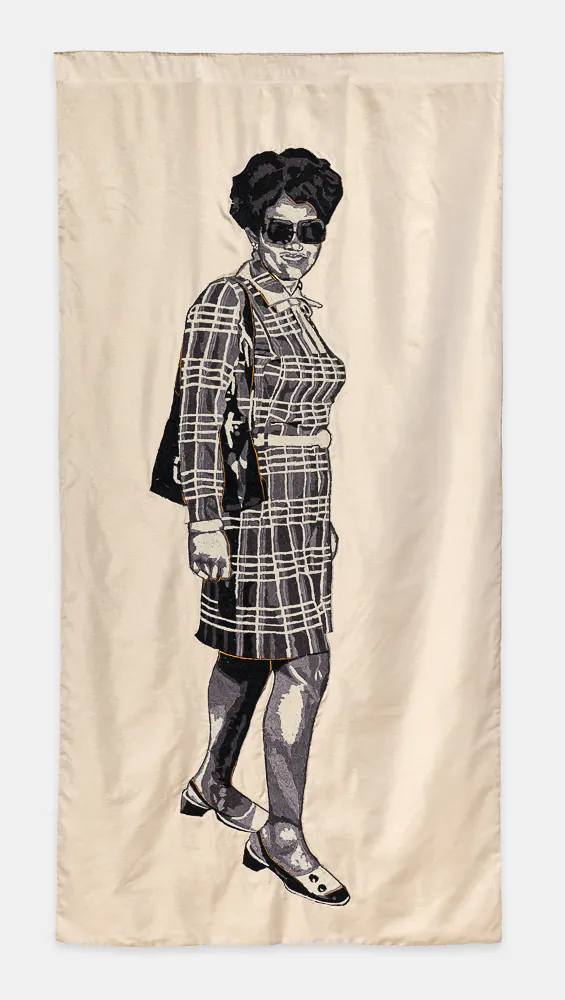

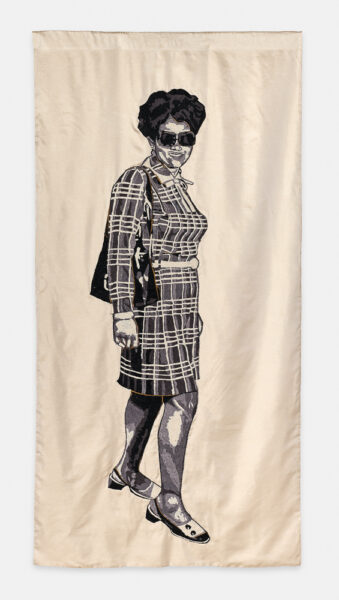

LEBOHANG KGANYE レボハン・ハンイェ

SOUTH AFRICA IN FOCUS

Presented by DIOR

東本願寺 大玄関

-

PIETER HUGO ピーター・ヒューゴ

SOUTH AFRICA IN FOCUS

What the Light Falls On

京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階

-

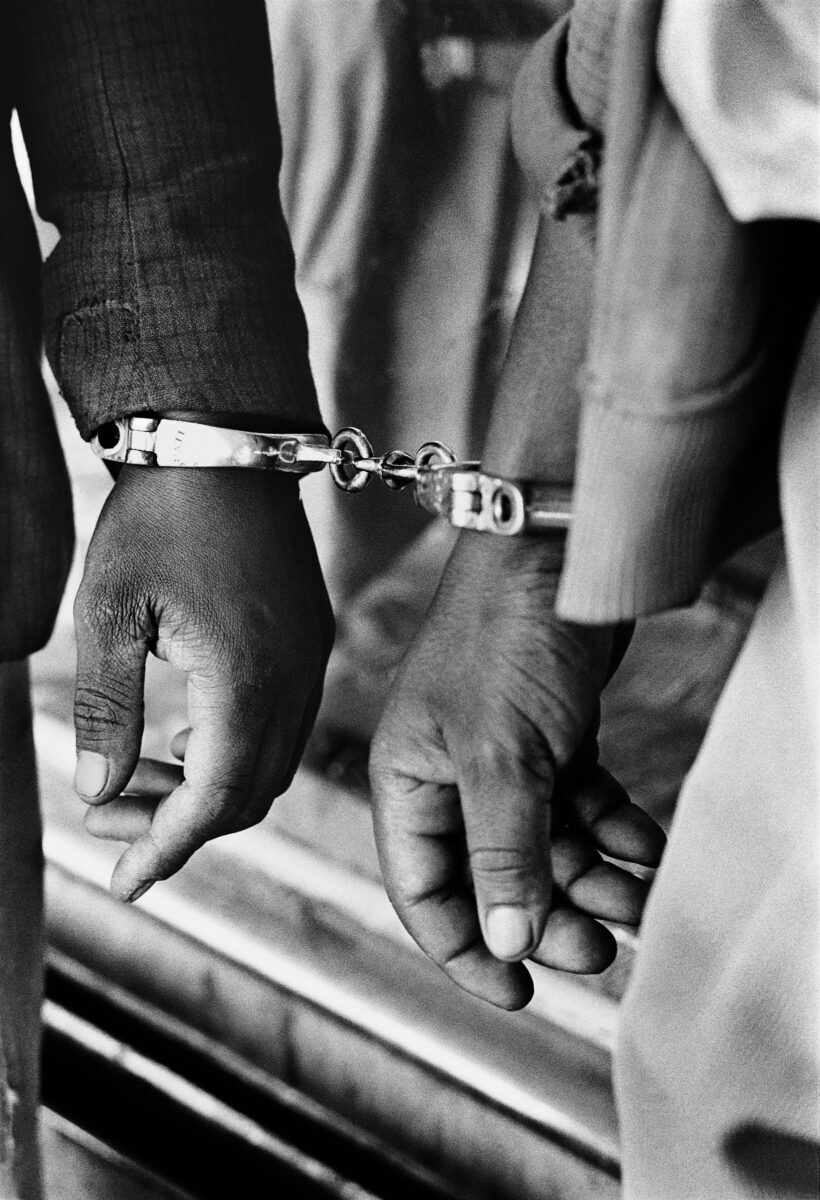

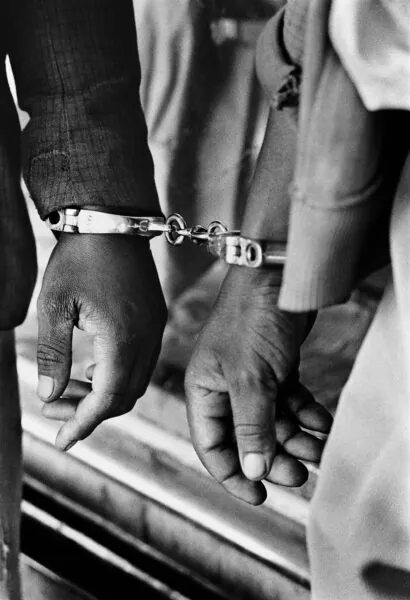

ERNEST COLE アーネスト・コール

SOUTH AFRICA IN FOCUS

House of Bondage

Supported by Cheerio

In collaboration with Magnum Photos京都市京セラ美術館 本館 南回廊 2階

※出展作家、会場名など全てのプログラム内容は、2025年12月3日現在のものです。予告なく変更になる可能性がございます。

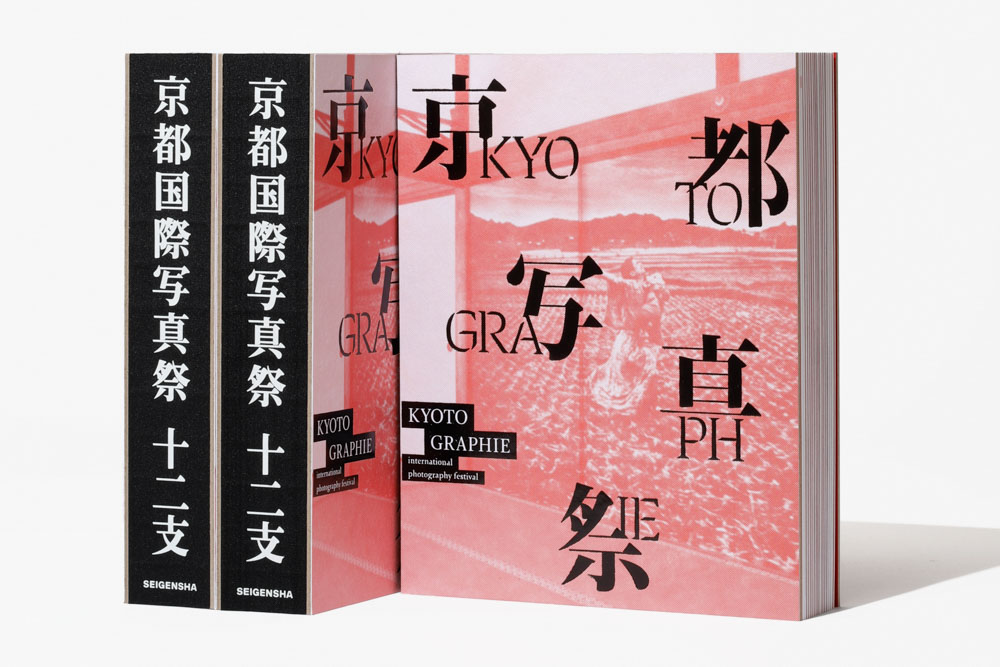

ANNIVERSARY BOOKS

12周年記念本 『KYOTOGRAPHIE:京都物語 |十二支』

KYOTOGRAPHIEの構想から14年をかけて、世界的に認知されるフェスティバルへと発展した歴史を紐解きます。共同創設者ふたりの回想、アーティストやキュレーターの貢献ヤコミュニティ、文化、そして創造性に関するストーリーを収録しています。

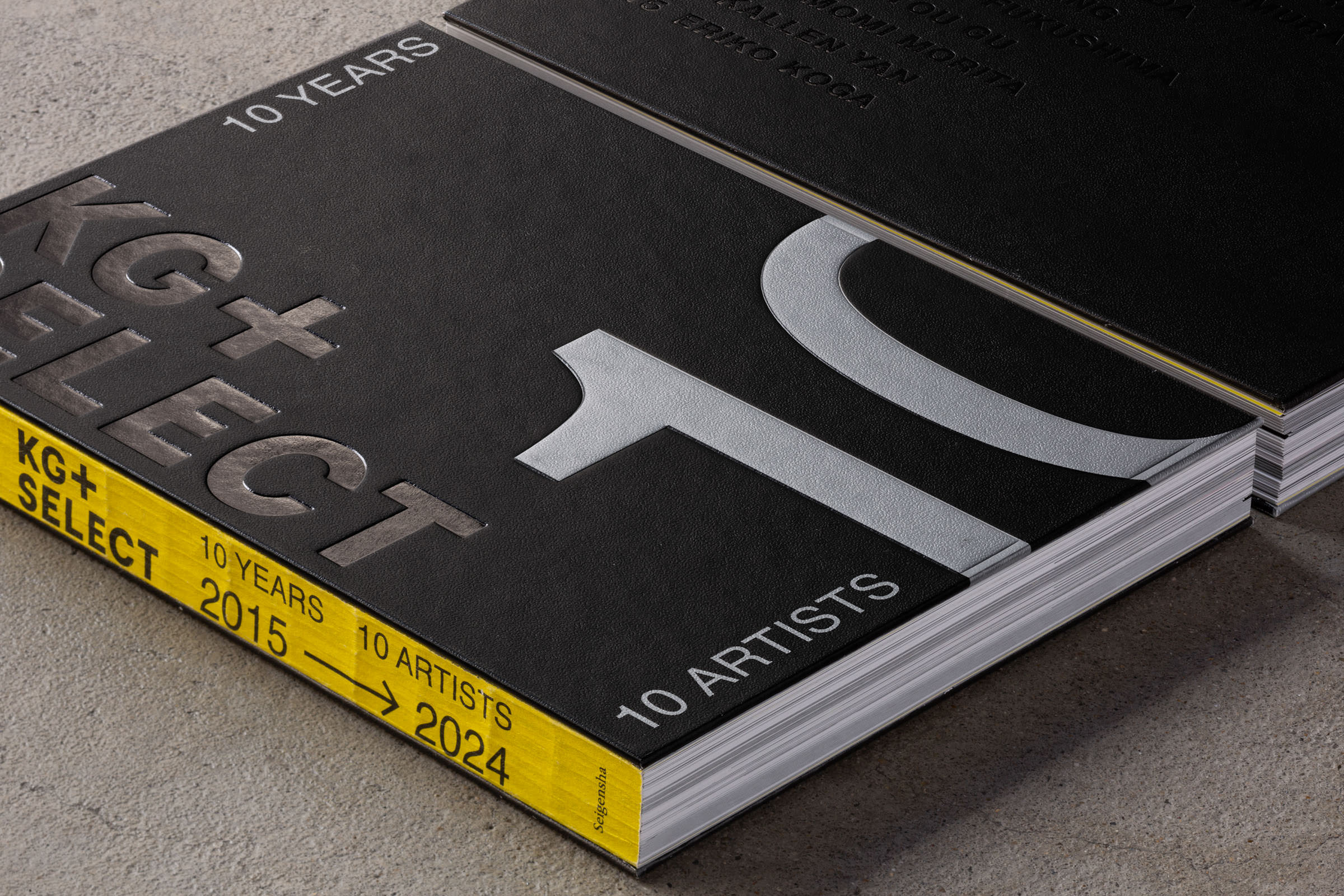

KG+SELECT 10 YEARS, 10 ARTISTS

KG+アワード開設10年の軌跡を振り返り、10年間のアワード受賞者10名のその後の活動や近作を一冊にまとめた写真集(株)シグマとの共同制作により刊行。アワードの歴史や目的、写真家との歩みを俯瞰し、過去と歴史を繋ぐ標ともなる一冊となっています。