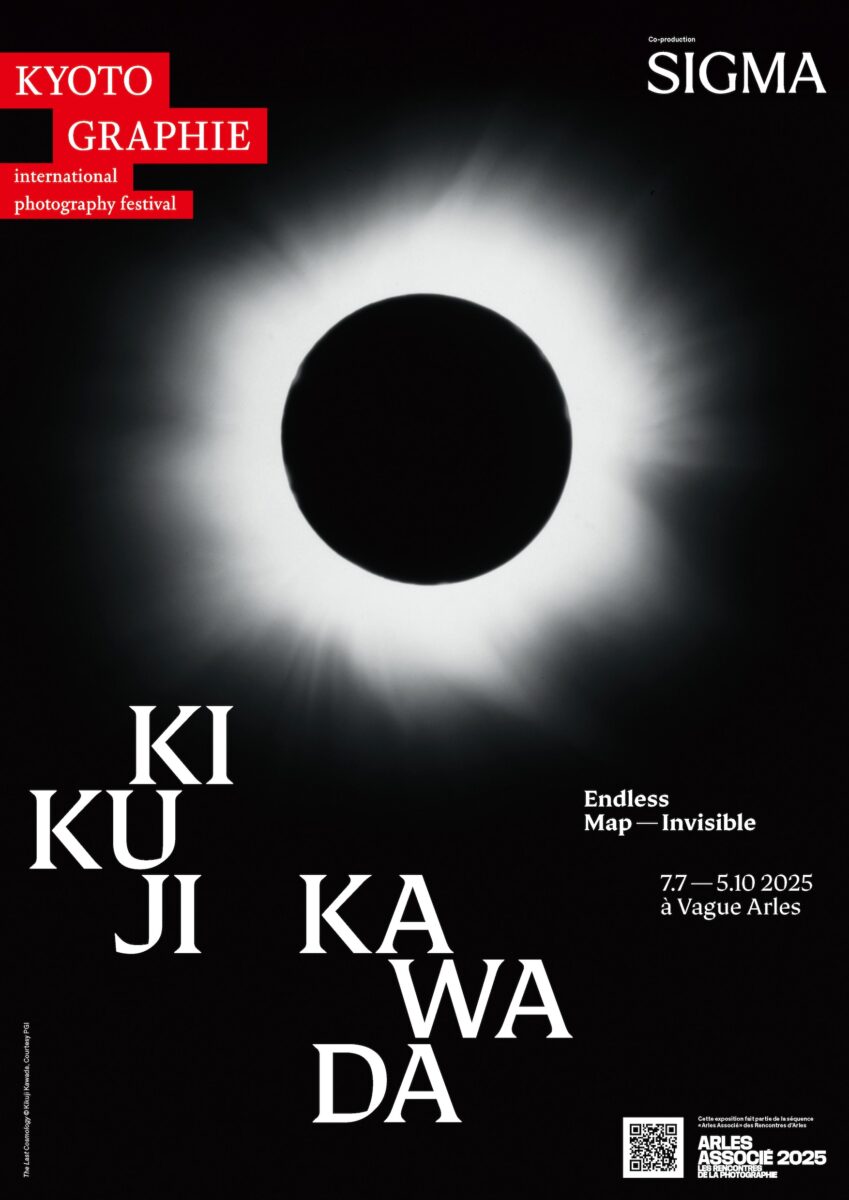

「Endless Map – Invisible」川田喜久治

アルル国際写真祭

アソシエイトプロ グラムの参加

写すとき、私は“いま・ここ”以外の何ものも見ていません。

それが紙に定着し、あるいは電波に乗って世界を走るとき、

いつしか遠く昔の記憶となり、光や影のように、彼方をほのめかすような衝撃をもたらすことがあります。

日々の視線こそが写真のスタートなのです。

川田喜久治(2025)

「Endless Map – Invisible」は、写真家・川田喜久治のフランスにおける初の大規模個展です。川田はVIVOの共同創設者であり、戦後の日本写真界を代表する人物の一人です。

本展は、アーティストを代表する東京のギャラリーPGIの高橋 朗氏をキュレーターに迎え、2024年のKYOTOGRAPHIE京都国際写真祭での展示をさらに発展させた内容となっています。

広島・長崎への原爆投下から80年の節目となる今年、「Endless Map – Invisible」では、川田の代表的な4つのシリーズから写真が初めて一堂に会します。写真家の妥協なきまなざしを通して、戦後60年にわたる日本の歴史をたどり、そこでは時間と記憶の層が交錯し、世界の劇場が立ち上がるのです。

開催概要

- 展示タイトル

「Endless Map – Invisible」川田喜久治

Exhibition title: Endless Map — Invisible- 共同プロデュース

KYOTOGRAPHIE × SIGMA

- キュレーター

高橋 朗(PGI)

- アートディレクション

ルシール・レイボーズ&仲西祐介(KYOTOGRAPHIE共同代表)

- セノグラフィー

小西啓睦(空間デザイン)

ハタノワタル(和紙職人)

Atelier SHL (Framing)- 会場

VAGUE(アルル)

グリーユ通り14番地、アルル、13200 フランス

Google Mapsで開く- 会期

2025年7月7日 – 2025年10月5日

- 開場時間

9:30 – 19:30

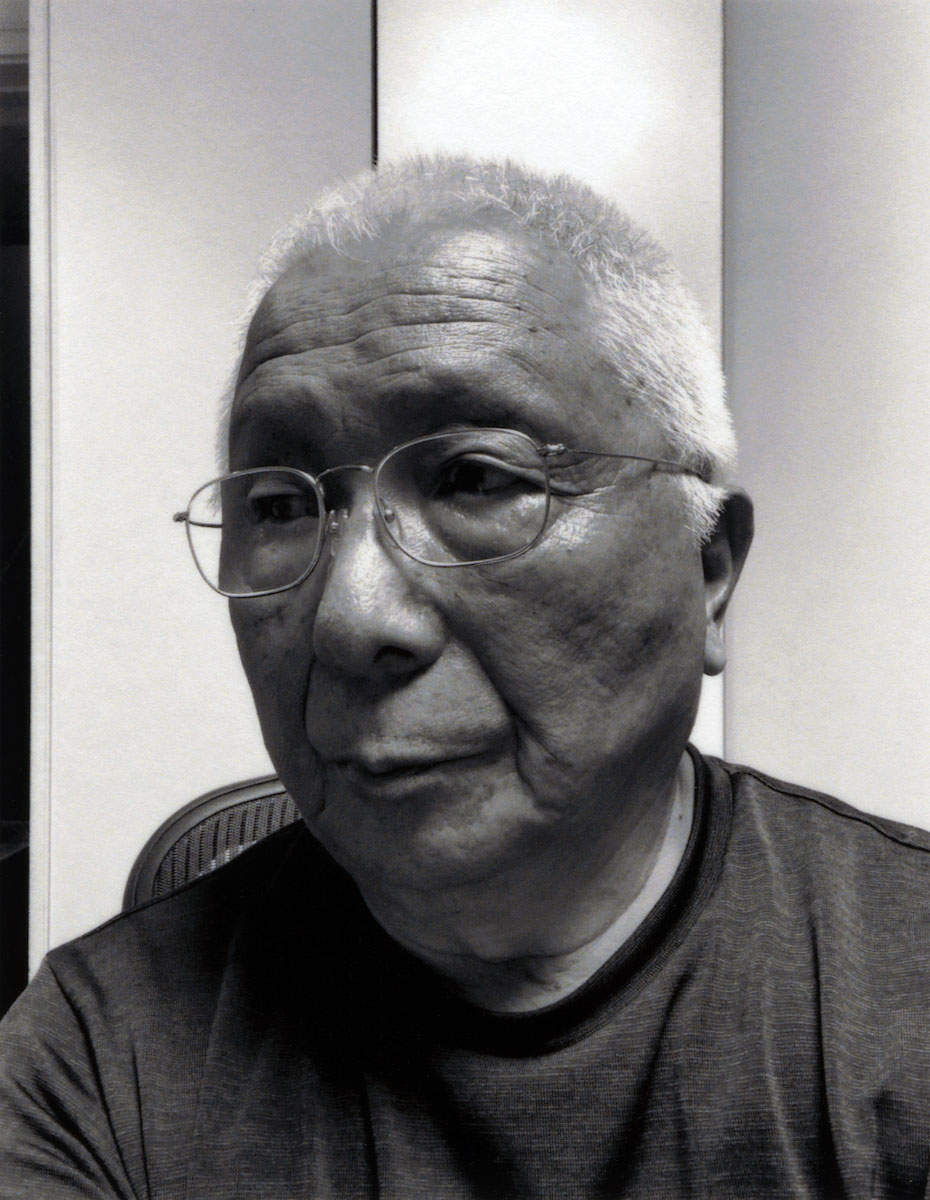

川田喜久治

川田喜久治(1933年茨城県生まれ)は、戦後日本写真界における重要人物の一人です。川田は大学卒業後、新潮社に写真家として入社。その後1959年に、佐藤明、丹野章、東松照明、奈良原一高、細江英公とともに、伝説的な写真家集団「VIVO」を共同で設立しました。川田は、社会政治的にも美学的にも激動であった時代に、日本の写真表現を根本的に刷新した世代に属します。1965年に出版された写真集『地図(The Map)』は、写真史上、もっとも偉大な傑作の一つとされており、敗戦と原子力災害をめぐるこの省察は、政治的なメタファーと物語実験に富み、写真集という形式の常識を覆しました。

川田は自身の作品を「時代に潜むデーモンを驚きの影として写しとめるもの」と表現し、「記憶も作家のスタイルを映す鏡になるかもしれない」とも語っています。92歳の現在も新たな視点を追求し、自身の作品を再解釈し続けています。また、Instagramを通じて写真表現を発信し続け、観客とのつながりを保ち続けています。

川田喜久治 – インタビュー

2025年6月 東京

アルルでの展覧会では、「地図」、「ロス・カプリチョス」、「ラスト・コスモロジー」の三作を一堂に展示します。この三作を一つのタイトル(「『見えない地図』The Map / Visions of the Invisible」)のもとで展示することに、どのような意図を持っていますか?

これは年代記ではなく、今日の時空と心理的な夢想をするシークエンスを行き来するようなイメージの光景が現れるようなものを考えています。最初からこの三部作を意図したものではないのですが、イメージが重なり合って写真独自のメタファーを生んでいるのかも知れません。その時空に隠れているこれからの時代のビジョンを暗示できるかもしれない。正確には何が起こっているのか、さまざまな想像を呼び起こしているのです。

作品の時系列をほぐすことについてはどのようにお考えですか?

ヴィジョンは時空を行き来しているので別に進行方向を揃えなくてはならないなどと思ったことはありません。むしろ、何年か前に撮った映像と昨日の映像が結びつく方がリアルに感じるのです。また、前に撮った映像を今の視点で色彩を変化させていることもあります。

これは「地図」というタイトルにも言えることですが「ロス・カプリチョス」というタイトルがある一義的なものを指すというよりはより全体を指しているという印象があります。いかがでしょうか?

やはり、イメージを閉じ込める箱が必要ですし、包括するタイトルは持続させる意味からも重要な作業になるでしょう。

あるとき、ゴヤのエッチングを眺めていて、全体に至るイメージを考えてみると、いろいろ浮かんでくるのがやはり、「ロス・カプリチョス」だったり、「世界劇場・テアトル・ムンデ」 だったりするのです。

やはり、精神の躍動をことばに当てはめようとすると、気まぐれ(ロス・カプリチョス)かなと思いますが、再度編み直すとなるとまたタイトルを変えようかとも思います。エンドレスマップとか、アンフィニッシュドコンテニュエーションとか、終わりのないシリーズを、と思ったりします。

デビュー作「地図」は、写真集の存在が今もなお世界中から新しい驚きを持って見られています。2021年に「Endless Map」というシリーズを発表しましが、メディウムを超えて表現が変わることについてお聞かせください。

当然そうなるでしょうね。媒体が変わる、換える、自動、他動の中で生きるわけですから、知らずに変わってゆくものです。あるいはどこかで意識的にもなります。

2021年の何度目のかの「地図」の個展では、ネガのデジタル化からはじまり、プリントも暗室から明室へとかわり、科学と時代の変遷が日々の光の変化をふと感じることになりました。写されたものの見え方も変わるのです。タイトルも変えなければと、エンドレスであることが地図で持続して行くことで見え方も変わるようです。そこで、新しいセレクションや媒体への再試行も生まれます。

写真を撮る上で、ずっと「今・ここ」を写すということをされています。『Vortex』という写真集や、(KYOTOGRAPHIEと)アルルではプロジェクションで展示する映像作品など、特にこの20年くらいこのことが作品に顕著に表れていると思います。さらにそうして撮影された作品がインスタグラムでは時を待たずにアップされて、私たちは写真家が写した世界にすぐに触れることができるようになりました。どこか遠くへ行かずとも日々の視線の先にあるものはやはり魅力的でしょうか?

写すときは、いまここ以外の何者でもありません。それが紙に残り、電波で世界を走るとき、遠く昔の記憶になり、彼方を暗示する光や影にも似た衝撃を生むことがあります。日々の視線が写真のスタートなのです。

川田さんは長きにわたり写真家として活動されていますが、写真は暗室や写真集が主流だった時代から、デジタルやSNS主流の時代へと大きく変化しました。こうした変化をどのように捉えていらっしゃいますか? こうした変化の過程で写真が失ったもの、あるいは得たものについて、どのように思われますか?

社会の変化や科学の進歩と関わりのある写真。その記録や表現の方法も変化してゆくのは当然のように思います。発表されている写真からは、あたらしいセンスの火花が感じられますが、時代の思潮や渦巻く混沌に近づくのは困難です。

「見えないもの」や「言葉を発しないもの」を表現する際に、写真はどのような役割を果たしているとお考えでしょうか? 画像が氾濫するこの世界において、写真の役割とは何でしょうか?

写真は考えながら写すものではなさそうです。感覚に負うところが大きい撮影、シャッターのタイミングなど、ほぼ無意識の領域、あるいは、オートマティズムのようでそのとき内的なものは含まれません。感情と特殊な、あるいは無意識の感性がシャッターを押させているのかも知れません。写った映像から、その偶然性、詩的な跳躍、今日性をもつ新たな物語など感覚の生み出す多面体のようなものを考えると、写真の時空には、いつも日常を超えたものが浮かんでくるような気がします。想像力の領域を広げてくれることを強く感じます。

毎日のように精力的にInstagramで作品を発表されています。SNSで作品を発表されているモチベーションについて、お聞かせいただけますか?

何処かに、「いま、ここ」がイメージの何者かが隠れていると告げるシグナルがあるのかも知れません。また、毎回、多くの人たちに見てもらえるのは、いま、ここを、疑問とともにそのイメージを共有してくれていると思えるのです。

1965年に発表された「地図」は、現代社会においてどのような意義があると思われますか? また、川田さんが「地図」に対して、発表当時とは異なるまなざしを持たれることもあるのでしょうか。

映像もまた多義的な意味合いを持って生まれてきますので、感性が写しとめたデモニッシュなイメージへの共感が得られればと思っています。その新しいヴィションが、あるとき、こころのなかで七色の虹のように変わり、一瞬、祈りに似た情緒へと転化してくれると思います。

写真の示唆する光景は時代とともに変化を繰り返してゆきます。ドキュメンタリーの具体性、証言性だけでなく、戦争の惨禍を写真の力で抽象化すること、その融合を考え始めていましたが、空間展示で果たせなかったことを本という形がもつ多義性のなかで視覚化できたことは大きいと思います。写真集「地図」は、時とともに、幻影へのメタファーを内包しはじめているようにも見えてきます。そして、私には、「エンドレス・マップ」になって行くという、未来を暗示しながら完全な過去(The Perfect Past)を蘇らせてくれます。

核兵器の発展が止まらない現在の世界状況を、どのようにお考えでしょうか。

人々の核廃絶への声はいつも地球の土壌に深く消えて行きます。繰り返す戦争の種にかわり、巨大なデーモンとなって育っています。月や火星まで壊さないようにと、祈り続けています。

川田さんにとってカメラとは、どのような存在でしょうか? 川田さんの「見る」という行為とカメラは、どのように結びついているでしょうか?

カメラは眼と結びついた心の前衛です。後衛となる想像力に繋ぐにはレンズとコンピューターが、光を何物かに異化し、さまざまなシンクロニシティをよびそれに答えねばなりません。

私には詩がかけませんが、写すことはその代わりのような気がするときがあります。突然、あるいは偶然、咄嗟にモニターでイメージを見直し、イメージの複合からことばに表現できないシーンがジャンプするように見えた時、イメージは私の心となるかも知れません。

今の世界の若い写真家たちの作品は、川田さんの目にどのように映るのでしょう? 次世代を生きるすべての人たちへ、そして写真家へ伝えたいことがありましたら、お聞かせください。

心との連環を見つけようとしているのをつよく感じます。出来る限り、ながく写し続ける作業をして貰いたいと思います。

- Co-Production

-

-

- In Collaboration With

-

-

- Program

-

-

- Media Partners

-

-