-

i

現在地から

インフォメーション町家

八竹庵(旧川崎家住宅)

i

Information Machiya

八竹庵(旧川崎家住宅)

チケット全種の販売に加え、グッズ・書籍などを取り揃えたショップを開設。コンシェル ジェデスクでは展覧会や周辺観光の紹介まで幅広くご案内しています。

茶室ではインマ・バレッロのスペシャルイン スタレーションも展示。また、レンタサイクル の無料貸出も行っています。

-

1

現在地から

アダム・ルハナ

The Logic of Truth

八竹庵(旧川崎家住宅)

1

Adam Rouhana

The Logic of Truth

八竹庵(旧川崎家住宅)

「The Logic of Truth」は、私たちが知る現実の基盤を揺るがし、物語がいかに論理の力によって形成されているかを探求する展覧会です。この展覧会の中心には2つの問いがあります。ひとつはパレスチナの人々の母国での主権に関わる問い。もうひとつは、写真が客観的な現実を捉える上で果たす役割に関する問いです。本展は、歴史の操作や真実の歪曲について深く掘り下げ、帝国主義や植民地主義の力によって書き換えられ、あるいは消去されてきたサバルタン(従属的階層)の歴史に、パレスチナの実例を通して光を当てています。

本展では、パレスチナ系アメリカ人の写真家、アダム・ルハナのレンズを通して、パレスチナに対する新たな視点を提示し、主要メディアによって描き出されるパレスチナ像とは異なるイメージの領域へと踏み込みます。ルハナの作品は、コーヒーをすする老人や楽しそうに遊ぶ子どもたち、家族の団らんなど、メディアにあまり取り上げられない親密な日常の光景を捉えています。こうした何気ない瞬間に、過酷で暴力的な占領下でしなやかに生き抜く人々の抵抗が表れるのです。そしてパレスチナ人の暮らしにフォーカスを向けながら、同時に軍事占領下の厳しい現実にも光を当てています。占領政策は、医療へのアクセスから教育の機会、経済活動に至るまで、人々の生活のあらゆる局面に大きな影響を及ぼしています。ルハナの作品は、日々の暮らしの美しさを称えると同時に、その裏側で続いている占領軍・入植者による暴力への抵抗の両方を映し出します。パレスチナ国旗の色を反映したスイカのモチーフなど、象徴的なイメージが抵抗の精神を浮かび上がらせます。

これは、抑圧されてきたパレスチナの歴史を記録する「もうひとつの物」でもあります。ルハナの写真は、観る者のパレスチナに対する固定概念を問い直し、「もうひとつの真実」への扉を開きます。

文:タウス・ダマニ

© Adam Rouhana

-

2

現在地から

土田ヒロミ ほか

リトル・ボーイ

八竹庵(旧川崎家住宅)

2

Hiromi Tsuchida and others

リトル・ボーイ

八竹庵(旧川崎家住宅)

雲の上と下で起きたことは、共に人類に関わることであり、自然の摂理に反すること。あの日から80年の年月が経ち、私たちは今何を想うのか。

-

3

現在地から

甲斐啓二郎

骨の髄

くろちく万蔵ビル

3

Keijiro Kai

骨の髄

Supported by Fujifilm

くろちく万蔵ビル

スポーツ写真を撮影する甲斐は、2012年、イングランドの北部のアッシュボーンという街で、年に一度数百年以上前から行われているシュローブタイド・フットボールというキリスト教の祭を訪れます。街全体をフィールドにしてボールを奪い合い、時に乱闘もありながらもボールをゴールに投げ込むことを目指すこの祭は、フットボール(サッカーやラグビーなど)の原型とも言われています。甲斐は「祭には人間の根源的な部分が隠されているのではないか」と思い、以来、ジョージア、南米、日本など、さまざまな地域に古くから伝わる格闘的な奇祭を撮影しています。

本展では、シュローブタイド・フットボールを撮影した〈Shrove Tuesday〉、東ヨーロッパのジョージアにて復活祭に行われるLeloという祭を撮影した〈Opens and Stands Up〉、岩手、三重、岡山、群馬のはだか祭を撮影した〈綺羅の晴れ着〉、長野の野沢温泉の道祖神祭りを撮影した〈手負いの熊〉、愛知の鳥羽の火祭りを撮影した〈一条の鉄〉を発表します。また1階では、〈骨の髄〉〈手負いの熊〉〈綺羅の晴れ着〉〈一条の鉄〉の4シリーズを動画に収めた、9分弱の映像を3面の巨大スクリーンにて初公開します。

甲斐は時には褌(ふんどし)を締め、自身も祭に参加し、もみくちゃにされながらフィルムで撮影します。フィルム交換という「現実に引き戻される瞬間」にだけ、参加者から傍観者になれると言います。そうして写真というメディアを通じて境界を行ったり来たりしたからこそ、半ばトランス状態にあり昂(たかぶ)る衆のむきだしの姿を捉えることができたのかもしれません。

「人間には目に見えないものにすがる特性があります。何に向かって走ったり暴れたりしているのか、当人すら意識していないかもしれないけれど、その何かのためにがむしゃらになる祭という存在が、1年に1回人間には必要なのかもしれません。この作品を見て、体のなかがぞわぞわと震えるような経験をして、言葉にならない感覚を体感してくれたら嬉しいです」と甲斐は語ります。古今東西問わず、人間を惹きつけてやまない、祭という営み。甲斐の作品は、祭を通じて、人間とは何かという本質的な問いを浮かび上がらせます。

Clothed in Sunny Finery, Okayama, 2018 © Keijiro Kai

-

4

現在地から

石川真生

アカバナ

誉田屋源兵衛 竹院の間

4

Mao Ishikawa

アカバナ

Presented by SIGMA

誉田屋源兵衛 竹院の間

KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭は、「 HUMANITY(人間性)」をテーマとした2025年のプログラムにおいて、戦後の沖縄を代表する写真家・石川真生の展覧会を開催できることを光栄に思います。

沖縄は琉球の時代から長い歴史の中で薩摩・日本・アメリカそして再び日本に搾取され、太平洋戦争では「捨て石」とされ地上戦で多くの犠牲者を出し、いわゆる「沖縄返還」後も米軍や自衛隊の軍用地のためにその土地や自然が奪われてきました。

米軍統治下の沖縄で生まれた石川はその人生をかけ、一貫して沖縄愛と人間愛をつらぬく眼差しで、米軍基地を含めた沖縄に関するもの、そして沖縄に生きる人々を近距離から撮り続けてきました。

1971年の米軍基地継続と自衛隊配備をかけた沖縄返還協定に反対するデモをきっかけに写真を始めた石川は、2023年の日米共同訓練やミサイル基地建設をきっかけに、再び最新作では病を押して南西諸島の基地をめぐる問題にフォーカスしています。

本展では、石川が大好きなアカバナ(沖縄の原種系ハイビスカス)をタイトルにした、この花のようにたくましくも美しい「沖縄の女」たちと、沖縄人と同じく不当に差別を受けてきた黒人の兵士たちを捉えた最初期の作品「赤花ーアカバナ」を合わせて展示します。

文:KYOTOGRAPHIE 共同創設者/共同ディレクター 仲西 祐介

—---

本展は、沖縄を活動の拠点としている写真家・石川真生の個展である。

石川は、2021年に沖縄県立博物館・美術館、2023年に東京オペラシティアートギャラリーでそれぞれ大規模な個展を行っている。この展覧会以降、令和5年度(第74回)芸術選奨文部科学大臣賞、第43回土門拳賞、第40回写真の町東川賞国内作家賞、釜山ビエンナーレ2024、 Mead Gallery(ウォーイック大学附属美術センター、イギリス)での個展、第36回サンパウロ・ビエンナーレ(2025)と立て続けに受賞や個展、国際展への出品が続いており、文字通り今世界が注目する写真家である。

〈赤花 アカバナ──沖縄の女〉

石川の作品には、沖縄にかかわるあらゆる人々が登場する。駐留するアメリカ兵であっても、自衛隊であっても、一般の人々であっても、それぞれに等距離の眼差しによって捉えようとする。石川は沖縄に駐留する兵士を責めようとは思わない。国家の枠組みから離れた生身の人間へ注ぐ平等な眼差しが石川の視座にはある。こうした姿勢が生まれるきっかけとなったのは、沖縄の米軍を写真におさめるために、まず米兵の写真を撮るべくコザの米兵相手、正確には黒人専用のバーに勤め始めたことにはじまる。1975年のことだ。その時の成果は、一冊の写真集で、石川の写真家としての事実上のデビュー作『熱き日々 in キャンプハンセン』(1982年)として結実する。『赤花 アカバナー 沖縄の女』(2022年)のもとになったシリーズである。

また、今回は、2014年から始まった大琉球写真絵巻の新作も展示されている。昨年に与那国島と石垣島で撮影された作品は、今まさに島々で何が起きているか? 多くの人々に伝えたい作品である。

文:天野太郎(東京オペラシティアートギャラリー チーフ・キュレーター)

—---

〈赤花 アカバナ──沖縄の女〉は、石川の最初期の作品群である。ここに写っているのは、彼女と同じ時代を同じ場所で生きた女たちだ。石川はかつてこう語っている。

「私は自分が当事者じゃない写真は撮れない。基地と米兵を撮りたいと思ったとき、私も街の女になるのが手っ取り早いと思ったのさ」

「沖縄は石を投げれば知り合いや親戚に当たるクソ狭い島さ。そこで潔いほど自由に生きてる彼女たちはカッコよかった。私もあんなふうに人目を気にせず生きようと決めたんだ」

石川の写真の前に立つと、「ひと」のリアリティが、熱気をはらんで押し寄せてくる。撮るという行為は、生身の人間が生身の人間と向かい合うことだと一瞬にして理解させ、見る者をもその関係性に巻き込んでいく。

石川が生まれ、現在も暮らすのは、個人の傷がイコール時代の傷であり、普通の人たちの人生が鮮烈かつ残酷なかたちで歴史に刻まれてきた土地だ。近年は、与那国、石垣、宮古など、自衛隊の南西シフトが進む島々を精力的に撮影している。

彼女の作品は、撮影者が傍観者ではいられない沖縄の現実を突きつけ、ドキュメンタリー写真における客観性の意味を問い直す。それでいて圧倒的に自由で、かつ愛にあふれている。

1970年代から彼女が撮り続けてきた沖縄の「いま」は何層にも積み重なり、人間の顔をした現代史として、ここに、私たちの目の前にある。

文:梯 久美子(ノンフィクション作家)

© Mao Ishikawa

-

5

現在地から

プシュパマラ・N

Dressing Up: Pushpamala N

Mother India, Avega ~ The Passion and The Arrival of Vasco da Gama京都文化博物館 別館

5

Pushpamala N

Dressing Up: Pushpamala N

Mother India, Avega ~ The Passion and The Arrival of Vasco da GamaPresented by CHANEL Nexus Hall

京都文化博物館 別館

プシュパマラ・N(1956年生)は、インドのバンガロール(現ベンガルール)を拠点に多様な分野で活動するアーティストです。彫刻家として活動を開始し、1990年代半ばから、さまざまな役柄に扮して示唆に富んだ物語を作り上げるフォト・パフォーマンスやステージド・フォトの創作を始めました。その作品は、女性像の構築や国民国家の枠組みといったテーマに取り組んでいます。プシュパマラは「現代インド美術界で最もエンターテイニングなイコノクラスト」と評され、自らをフレームに登場させ、社会問題の中心に位置づけています。そして、創造者であると同時に歴史の産物としてのアーティストの役割を探求しています。

KYOTOGRAPHIE 2025でプシュパマラは、近年テート・モダンで展示された〈The Arrival of Vasco da Gama〉をはじめとする作品を展示します。ヴェローゾ・サルガドが1898年に描いた絵画をもとに、プシュパマラはポルトガルの探検家ヴァスコ・ダ・ガマと、インド南西部の沿岸にあるカリカットの王の両者を体現することでオリエンタリズム作品を再解釈しています。また、変容する国家の中で、歴史的表現や文化的理想を探求し続けているシリーズ〈Mother India〉も紹介します。フォト・パフォーマンス、ビデオ、彫刻、執筆などに広がるプシュパマラの多角的な活動は、インドのアートコミュニティとも関わりを深めています。制作は基本的に共同作業で行われ、作家が共鳴する「既成」のイメージを特定し、自身のスタジオで再現しています。友人や素人のキャスト、技術者たちを指揮し、細部まで計算されたシーンを作り上げます。これらの制作過程で使用された小道具や背景は、写真と一緒に展示されることもあり、本展では、〈The Arrival of Vasco da Gama〉でこの展示を行います。

ハイテクなデジタル加工とは対照的に、プシュパマラのアナログで演劇的に構成された演出(ミザンセーヌ)は、その作為的なものをあえて強調させます。これにより、作品の根底にある概念的な枠組みに意識を向けさせます。彼女の実践は、視覚的言語を通して文化的・国家的記憶がどのように形成されるか鋭く考察しているのです。

Bharat Mata © Pushpamaala N

-

6

現在地から

リー・シュルマン & オマー・ヴィクター・ディオプ

The Anonymous Project presents Being There

嶋臺(しまだい)ギャラリー

6

Lee Shulman & Omar Victor Diop

The Anonymous Project presents Being There

Supported by agnès b.

嶋臺(しまだい)ギャラリー

「Being There」の会場に並ぶのは、ありふれたイメージです。家族のアルバムに収められた人生の断片、束の間の楽しいひとときや親密な瞬間の記録。しかし、誰かの思い出が詰まったこれらのスナップショットは、「壊れることのない幸福」という幻想を作り出しているにすぎません。喜びの場面だけを巧みに切り取ってフレーミングし、複雑な世界の問題は視界の外に追いやられています。「Being There」がフォーカスを当てているのは、その外側にある「不在」の世界なのです。

1950年代から1960年代にかけて北米で撮影されたこれらの写真には、第二次世界大戦後の経済復興と冷戦の緊張感が反映されています。しかし、この時代は人種差別問題や公民権運動真っ只中の時代でもありました。リー・シュルマンとオマー・ヴィクター・ディオプは、画面の中に本来は写っているはずのない黒人の姿を紛れ込ませることによって、これらの写真に映し出された一見何気ない光景に介入を試みます。このプロジェクトは、写真に漂う純粋無垢で美的なイメージを揺るがし、人種や階級、歴史的排除に対する強力な批判として提示しているのです。

オリジナルの写真の質感や粒子をそのまま保ちながら、シュルマンとディオプは「普通」と「異様」の間の緊張関係をうまく操ります。ディオプが写真の中に侵入することによって「異なる者の孤立」が明らかになり、その存在が違和感でありながらも静かな抵抗の行為へと変わります。その結果として生まれるのは、不穏でありながら予想外で、ときに遊び心さえ感じられるようなイメージです。しかしそこには鋭く容赦ない批評性もあります。「Being There」は明確な答えを提示しているわけではありません。見えているものについて、表象について、そして私たちが継承する物語についての再考を促しているのです。フィクションと歴史を交錯させることで、シュルマンとディオプは人種差別問題につきまとう困難に正面から向き合います。不快を沈黙に変えるのではなく、より深い問いと対話へとつなげるべきだと訴えているのです。

文:タウス・ダマニ

Being There_52-V1, 2024, The Anonymous Project © Lee Shulman & Omar Victor Diop

-

7

現在地から

劉 星佑(リュウ・セイユウ)

父と母と私

ギャラリー素形

7

Hsing-Yu Liu

父と母と私

KG+SELECT Award 2024 Winner

ギャラリー素形

劉星佑は、農業や生態系、そしてジェンダーの平等を主軸に置いた作品を制作しています。2009年、長らく離れていた台湾・高雄の甲仙の実家に帰省した際に発見した一枚の結婚写真をきっかけに、〈My Parents〉シリーズを撮影し始めました。父親にウェディングドレス、母親にスーツを着せ、それぞれ婚姻の中で異なる役割を担うことで変化していた容貌と気質を表現し、ジェンターに対する固定観念に問いかけています。

劉の写真は、故郷の風景や農村の季節行事、家族との記憶など、親しみやすい日常の情景を切り取りながらも、そこにはユーモアと深い思索が込められていて、鑑賞者を社会的な問題へと引き込む力を持っています。フィルムカメラの独特な色合いがもたらす幻想的なトーンは、性的マイノリティーが立ち向かうリアリティとは対照的に、観る者を夢と現実のはざまへと誘います。

実際の場所で撮影した〈My Parents〉シリーズから派生して制作された〈住所不明〉シリーズは、さらに記憶の場所を辿ります。台湾における同性婚の合法化を先祖に知らせるというコンセプトのもと、戸籍に記載されている先祖の住居、父親が兵役を経験した土地を訪れることで、家族の歴史をより広い社会的・歴史的文脈に結びつけ、個人と社会、そして過去と現在の関係性を映し出しています。また、写真と並行して取り入れられる書や印章は、伝統や社会的規範を連想させ、自身のルーツとアイデンティティへの探求をより深める要素となっています。

本展では、1984年に撮影した両親の「結婚」写真と2010年の「再婚」写真を物語の起点としています。両親の社会的性別を反転させ演出する中で交差する劉自身の「里帰り」は、劉のカミングアウト、芸術への追求と重なり、自分自身へと回帰する心の旅となるのです。

文:黄 慕薇

My Parents–Stigmata I © Liu Hsing-Yu

-

8A

現在地から

JR

Printing the Chronicles of Kyoto

京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)& 1F

8A

JR

Printing the Chronicles of Kyoto

京都新聞ビル地下1F(印刷工場跡)& 1F

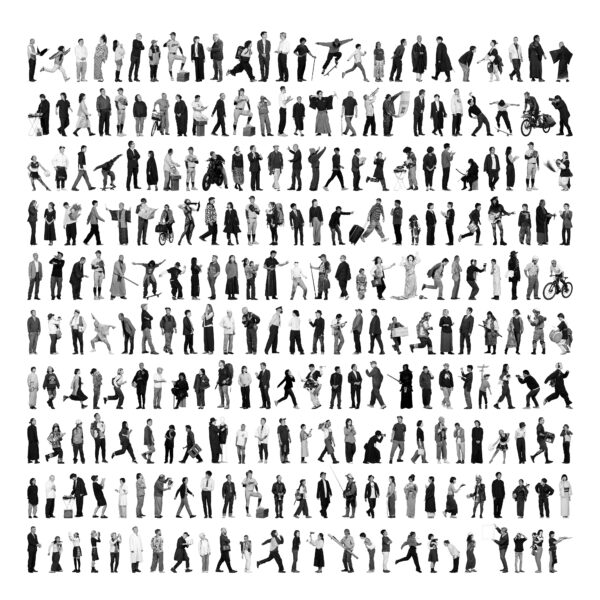

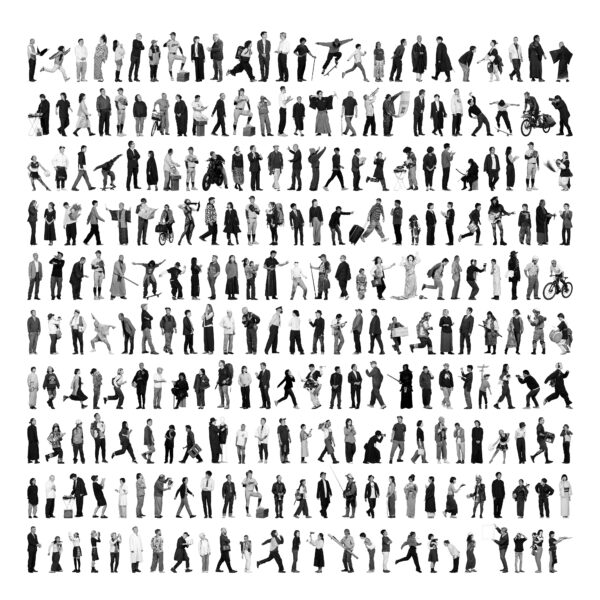

フランス人アーティストのJRはこれまで、世界中の公共空間に地域住民たちのパワフルな巨大ポートレート作品を登場させ、社会の変革を試みてきました。

ブラジルのファヴェーラ、シエラレオネ、リベリア、インドなどのスラム街の建物の外壁に貼られた住民女性たちの目を写した鮮烈なイメージ。パレスチナとイスラエルを分断する壁に並べて貼られた、両国の同業者の巨大ポートレート。JRの作品は、政治や信条にかかわらず誰もが併せ持つ人間性とは何かを問いかけます。また、2011年の東日本大震災後の東北にも訪れ、専用トラックに移動式フォトスタジオを設置し、被災地の人々のポートレイトを撮影してA0サイズのプリントし、その作品は住民たち自身の手で東北各所に掲示されました。

JRの作品を通じ、住民たちはただ「観る」者ではなく、作品や都市の風景を積極的に「創る」者となり、道ゆく人は自分自身の認識と対峙する問いを投げかけられます。JRはそのような記念碑ともいえるパブリック・アートを精力的に制作し続けているのです。

KYOTOGRAPHIE 2025では、《クロニクル京都 2024》を展示します。2017年、JRはメキシコの壁画家ディエゴ・リベラ(1886-1957)の作品に着想を得て、市民参加型の壮大な壁画シリーズ〈クロニクル〉の制作を開始しました。数百人の人々を単独またはグループで撮影し、そのポートレートをコラージュして、一人ひとりの個性やその地域の特性、時に社会構造を浮き彫りにしながら、物語的かつ写実的な構図を作り上げます。これまでにサンフランシスコ、ニューヨーク、キューバなどを舞台に制作しました。

2024年秋、JRと彼のチームは京都駅前、京都市役所前、鴨川デルタ、出町桝形商店街、大原、など京都市内8カ所に移動式のスタジオを構え、505人のポートレートを撮影し、同時にそれぞれが語る自身のストーリーを録音しました。舞妓、茶人、僧侶、職人、ドラァグクイーンなど、年齢もバックグラウンドも異なる多様な人々が、町家や四条通りなど昔ながらの町並みと現代建築が共存する京都の風景にコラージュされ、縦5メートル横22.55メートルの巨大写真壁画となって京都駅の壁面に登場します。

京都新聞では、《クロニクル京都 2024》に加え、これまで他の都市で制作されたクロニクル作品も展示します。また京都で撮影した505人のポートレートの切り抜きが、JRが昨年滞在した日付の京都新聞の実際の紙面を背景にした新聞用紙に登場します。かつて新聞の印刷工場だった場所ならではのいくつもの仕掛けとともに、想像を超えるクロニクルの世界へと誘われます。

Listen to the stories of ‘The Chronicles of Kyoto’

©JR

-

8B

現在地から

JR

JR クロニクル京都 2024

京都駅ビル北側通路壁面

8B

JR

JR クロニクル京都 2024

京都駅ビル北側通路壁面

フランス人アーティストのJRはこれまで、世界中の公共空間に地域住民たちのパワフルな巨大ポートレート作品を登場させ、社会の変革を試みてきました。

ブラジルのファヴェーラ、シエラレオネ、リベリア、インドなどのスラム街の建物の外壁に貼られた住民女性たちの目を写した鮮烈なイメージ。パレスチナとイスラエルを分断する壁に並べて貼られた、両国の同業者の巨大ポートレート。JRの作品は、政治や信条にかかわらず誰もが併せ持つ人間性とは何かを問いかけます。また、2011年の東日本大震災後の東北にも訪れ、専用トラックに移動式フォトスタジオを設置し、被災地の人々のポートレイトを撮影してA0サイズのプリントし、その作品は住民たち自身の手で東北各所に掲示されました。

JRの作品を通じ、住民たちはただ「観る」者ではなく、作品や都市の風景を積極的に「創る」者となり、道ゆく人は自分自身の認識と対峙する問いを投げかけられます。JRはそのような記念碑ともいえるパブリック・アートを精力的に制作し続けているのです。

KYOTOGRAPHIE 2025では、《クロニクル京都 2024》を展示します。2017年、JRはメキシコの壁画家ディエゴ・リベラ(1886-1957)の作品に着想を得て、市民参加型の壮大な壁画シリーズ〈クロニクル〉の制作を開始しました。数百人の人々を単独またはグループで撮影し、そのポートレートをコラージュして、一人ひとりの個性やその地域の特性、時に社会構造を浮き彫りにしながら、物語的かつ写実的な構図を作り上げます。これまでにサンフランシスコ、ニューヨーク、キューバなどを舞台に制作しました。

2024年秋、JRと彼のチームは京都駅前、京都市役所前、鴨川デルタ、出町桝形商店街、大原、など京都市内8カ所に移動式のスタジオを構え、505人のポートレートを撮影し、同時にそれぞれが語る自身のストーリーを録音しました。舞妓、茶人、僧侶、職人、ドラァグクイーンなど、年齢もバックグラウンドも異なる多様な人々が、町家や四条通りなど昔ながらの町並みと現代建築が共存する京都の風景にコラージュされ、縦5メートル横22.55メートルの巨大写真壁画となって京都駅の壁面に登場します。

Listen to the stories of ‘The Chronicles of Kyoto’

The Chronicles of Kyoto, Close Up, Japan, 2024 © JR

-

9

現在地から

イーモン・ドイル

K

東本願寺 大玄関

9

Eamonn Doyle

K

With the support of the Government of Ireland

東本願寺 大玄関

2017年、イーモンの母キャサリンが亡くなりました。彼の兄であるキアランは、1999年に三十三歳で突然この世を去り、その日から、母は時間の織物に開いた傷口から流れ出る悲しみのなかにとらわれ続けました。

キアランの死から自らの死に至るまでの年月、キャサリンは亡き息子へ向け、何百通もの手紙を書きました。イーモンは、そのいくつもの手紙を重ね合わせていきました。かつて悲しみから紡がれた思考の糸が、時間を凝縮させた密な「テクストゥス(布)」へと織り直されていったのです。

やがて、彼は本作「K」シリーズの制作に取りかかります。そこには、重力と風と光に削り取られながら、異界の風景をさまよう覆われた霊(たましい)の姿が写し出されています。アイルランド西部の大西洋岸コネマラ、そして母の手紙が書かれたスペイン南西部。その土地に根ざした風と光が、その姿を削り、引き裂き、時に揺らしながら、物語を紡いでいきます。

この作品には、アイルランドの伝統的な死者への哀歌「キーン」の、1951年に録音された貴重な音源が取り入れられています。ミュージシャンのデイビッド・ドノホーはこの音源をもとに、本作の核を成すサウンドを構築しました。

さらに「K」は、「アトランティック・アイリッシュ」と呼ばれる人々の亡霊、コネマラの海を渡る者たちと、イベリア半島や北アフリカの間に交わされた遠い時代の文化的なつながりをも内包しています。

ここ東本願寺大玄関において、「K」は再び布へ──作品が生まれたその「テクストゥス」へと還ります。キャサリンの手紙は、果てしなく続く祈りの歌を託した「キーンの巻物」として並び、その声は静かに放たれます。奥に足を踏み入れると、「K」のイメージが大きな絹のプリントとなって空間に出現します。かつてそのなかに包まれていた、そびえ立つ霊(たましい)の姿を映し出しながら、儚い衣のように揺らめいています。それはまるで、断たれた命の糸から織り上げられたものであり、私たち自身の儚さの重みと軽やかさを、その繊維のなかに写し出しているかのようです。

文:ナイル・スウィーニー

K-01 (Irish series), 2018 © Eamonn Doyle

-

10

現在地から

𠮷田多麻希

土を継ぐ—Echoes from the Soil

TIME'S

10

Tamaki Yoshida

土を継ぐ—Echoes from the Soil

Ruinart Japan Award 2024 Winner

Presented by RuinartTIME'S

2024年、写真家・𠮷田多麻希は Ruinart Japan Award を受賞し、フランス・シャンパーニュ地方のシャンパーニュ・メゾン、ルイナールのアーティスト・イン・レジデンスとして滞在した。このプロジェクトは、シャンパーニュの大地に刻まれた記憶を探ることから始まった。

シャンパーニュ地方の土壌は、幾重にも積み重なる石灰岩の地層を抱え、その奥深くに蓄えられた養分と時間が、新たな生命へと受け継がれていく。𠮷田はこの土地の変化と循環に目を向け、土が単なる物質ではなく、過去の記憶を継承する層であることを実感していった。

「写真は過去を固定するものなのか。それとも、時間の中で意味を変え、未来へと響くものなのか」

化石採掘場での経験とも重ねながら、𠮷田は写真もまた、時間の中で埋もれ、やがて誰かの眼差しによって浮かび上がる存在であると考えた。そして、自ら撮影した写真をシャンパーニュの土に埋めるという行為へと展開する。

朽ちた葉、キノコやナメクジ、土と一体化しつつある地面、道端で偶然見つけた死んだ鳥──それらは「土の部屋」に据えられ、足元の床下に広がる地層とともに、見えない時間の層を抱えながら静かに浮かび上がる。

次第に、𠮷田の眼差しは、より大きな人の手が届かない生と死の営みにも向けられていく。森の奥から響く鳴き声を聞きながらも、その姿は見えないままだったが、滞在の終わりが近づく頃、ついに声の主である鹿が目の前に現れた。その生命の躍動感に満ちた姿と、空を舞う鳥の群れ──𠮷田は、それらを自ら漉いた和紙に封じ込め、「再生の部屋」に宿した。そこでは、土の中から立ち上がる時間の流れの中で、生命が巡り続けることを象徴するように配置される。

「土を継ぐ—Echoes from the Soil」 は、写真を記録という概念から解き放ち、時間の中で変化し続けるものとして捉え直す試みである。𠮷田は「見ること」の純度を高め、写真と空間を通じた対話を探求しながら、土に蓄えられた記憶がどのように未来へと響いていくのかを問いかける。

文:後藤由美

* This image represents work in progress ©︎ Tamaki Yoshida

-

11

現在地から

マーティン・パー

Small World

TIME'S

11

Martin Parr

Small World

In collaboration with Magnum Photos

TIME'S

写真史家トーマス・ヴェスキーは、マーティン・パーを「我々の時代の記録者」と評した。実際、マーティン・パーは四十年以上にわたり、世界の変容とその課題を、自らの視点で私たちに示してきた。

〈Small World〉シリーズにおいて、マーティン・パーは、我々すべてが体現する一般的な観光客の姿を写し出す。しかし、彼の狙いは、ありふれた「バケーションショット」を撮ることではない。彼が関心を寄せるのは、「観光」という現象そのものを捉えることにある。彼がレンズを向けるのは、誰もが共有する「必見」の観光地に対する幻想と、その(時に非常に期待外れな)現実とのギャップである。私たち観光客は、アテネのアクロポリス、ピサの斜塔、マチュピチュ、富士山などに対して憧れを抱き、美しさに囲まれた自分を想像し、その場所の荘厳さと瞬間の唯一無二の輝きに圧倒されている自分を夢見る。しかし、現実はまったく異なる。私たちはその場にひとりではない。それどころか何百、何千もの観光客とその場を共有せねばならず、時に居場所を巡って争い、何時間も列に並び、注文していないものを受け取り、必要のないものを買い、心から楽しむことさえも難しい……。

マーティン・パーの〈Small World〉は、きわめて残酷な鏡を私たちに突きつける。現代の「帝国主義」としての観光、または世界の「アメリカ化」、あるいは「ディズニー化」に対する彼の主張は、明るい色彩とユーモアに溢れたシーンによって扮装されている。

文:アンドレア・ホルツヘル

-----

写真祭開催直前にマーティン・パーが来日し、マスツーリズムとも言われる京都各所の観光地を撮影し、KYOTOGRAPHIE 2025にて最新作として発表する。

Chichén Itzá, Mexico, 2002 © Martin Parr/Magnum Photos

-

12

現在地から

グラシエラ・イトゥルビデ

グラシエラ・イトゥルビデ

京都市美術館 別館

12

Graciela Iturbide

グラシエラ・イトゥルビデ

Presented by DIOR

京都市美術館 別館

「私にとって、色は幻想。私には現実が白黒で見えている」。

色彩のない抽象化されたその世界の中で、グラシエラ・イトゥルビデは素直な驚きを込めて自然体で日常の出来事を捉えることで、自分を取り巻くすべてのものを観察し、理解し、経験し、そして解釈しようと試みます。

イトゥルビデの世界に登場するのは、砂漠の民、サポテカ族の女性たち、そして「ムシェ」(女装の男性)の人々です。彼らはメキシコの原住民コミュニティの力強さを伝える伝統や儀式、有名な祭りをともに守り続けています。そうした物語の中には、空を飛ぶ鳥の群れ、地を這うヘビ、生贄に供されようとしているヤギの群れなど、生と死のメタファーも織り込まれています。

イトゥルビデの写真は、自然と人間が同化した姿を詩的なポートレートとして描き出します。そこには写真家の個人的な世界が、象徴性と想像力に満ちた美しいイメージとして紡ぎ出されています。イトゥルビデは見知らぬ異文化の地を訪れ、さらにまた別の土地へと巡る旅の中で、驚きに打たれながら、人々の足跡、夢、妄想をなぞるように辿っていきます。

乾燥した大地や庭園で捉えた奇妙な形態の植物や繊細な木々の姿には、イトゥルビデの植物に対する敬意が表れています。また、動かない石たちも、彫刻作品あるいは物言わぬ目撃者のように佇み、抽象的な写真表現の世界を確立しています。

本展は、メキシコ人フォトグラファー、グラシエラ・イトゥルビデの日本初の回顧展となります。60年にわたる美しい作品群を通じて、イトゥルビデが独自の視点で捉え続けてきた世界を垣間見ることができます。

文:エレナ・ナバロ

Nuestra Señora de las Iguanas,1979, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Mexico © Graciela Iturbide

-

13

現在地から

エリック・ポワトヴァン

両忘—The Space Between

両足院

13

Eric Poitevin

両忘—The Space Between

Presented by Van Cleef & Arpels

両足院

写真家エリック・ポワトヴァンは、生まれ育ったフランス北東部・ムーズからほど近いムルト=エ=モゼル県を拠点に独自の写真世界を切り取る。1980年代半ばより西洋古典絵画の典型的な題材を取り上げながら、独自の様式と時間性をもって緻密に構成された写真を生み出し続けてきた。屋外で撮影された風景、とりわけ森林の写真は、地平線を限りなく排除し、繁茂した植物が作品画面を全面的に覆う。過剰な演出や照明効果は削ぎ落とされ、完璧に構成された画面において植物の形態と成長過程がそのまま提示され、鑑賞者は森に導かれるようにその時空間に対面できる。一方、スタジオの白い背景を基調とした肖像や静物画は、余白を最大限に活かし、その抽象化された時空間において主題の人物やモノが、画面に穴を開けるかのように出現する。特に枯れつつある植物の枝が直立する静物画や、玩具や果実とともに頭蓋骨を一直線に並べたヴァニタスは、有機物が生命力を失い、無機物の界へと移り行く曖昧な領域を捉えている。

ポワトヴァンの作品、とりわけスタジオで撮影された写真は、被写体を彫刻的に捉えながらも、常に写真の平面性を意識している。その結果、遠近法によるパースをほとんどかけず、真横や真上から撮影された写真が多い。その効果をさらに強化するように、主に方向性をつけない照明の使用で過度な陰影を避けることによって、被写体のなかで優劣をつけることもなく、モノが持つそれぞれのかたちや存在がありのままで表現されている。

展示タイトルの「両忘」という禅語は、世の中を分断する物事の二面性を忘れること、両側面の対立を忘れることを示している。ポワトヴァンによる「両忘」は、対極にある要素を忘れるというより、長い年月をかけて緻密に構成した配置によって、独自の時空間を設け、現実の対立から解放された、新たな目線を我々に訴えかけている。

文:大澤 啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)

© Eric Poitevin

-

14A

現在地から

レティシア・キイ

LOVE & JUSTICE

ASPHODEL

14A

Laetitia Ky

LOVE & JUSTICE

Supported by Cheerio

ASPHODEL

コートジボワールで育ったレティシア・キイにとって、「自分」という感覚は、美しさや肌の色、髪の質感に至るまで、植民地期の美意識に影響され、ストレートな髪質や明るい肌の色こそが成功や美しさの象徴とされてきました。キイは、家族の女性たちが肌を漂白し、自身も頭皮が焼けつくような薬品で髪をストレートに伸ばす施術を何度も経験しました。しかし16歳のとき、ある化学薬品による処置に失敗し、髪がさらにひどいダメージを受け、ほとんどが抜け落ちてしまいました。その出来事をきっかけに、彼女は髪を再び伸ばす方法を探し始め、自然な髪を受け入れることを目指すアメリカのコミュニティと出会います。そして、そもそもなぜ自分の髪を変えようとしてきたのかを、根本から問い直すようになります。そのとき、彼女は大胆にもすべての髪を剃り落とし、やり直すことを心に決めたのでした。

けれども、自分の髪本来の質感を愛するまでには長い時間がかかりました。社会が祝福してこなかったその髪質を受け入れるために、彼女はまず、認識を矯正しなければなりませんでした。その矢先、彼女は、ある写真のアルバムと出会います。それは、植民地支配以前のアフリカの女性たちの髪型の写真を集めたものでした。その髪は彫刻的で、精巧で、抽象的で、まるで芸術作品のようでした。さらに調べるうちに、植民地時代以前の社会では髪の毛は重要な自己表現の手段でありコミュニケーションの手段でもあったことを知ります。そこにはひとりひとりの生き方、結婚の有無、職業、そして社会的な役割が込められていました。これまで自分が消し去ろうとしていたものが、どれほど大きな力を秘めていたのかに気づいたのです。自分を受容していくためにはじめた旅はやがて、芸術的な探求へと姿を変えました。そうして彼女は自らの髪で彫刻のような造形を作り、自己表現や文化的誇りの物語をそこに織り込むようになったのです。

feminist, 2021, Abidjan © Laetitia Ky

-

14B

現在地から

レティシア・キイ

A KYOTO HAIR-ITAGE

出町桝形商店街 ― DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space

14B

Laetitia Ky

A KYOTO HAIR-ITAGE

KYOTOGRAPHIE African Residency Program

出町桝形商店街 ― DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space

KYOTOGRAPHIEは、2020年に出町桝形商店街でDELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Spaceをオープンして以来、アフリカの若手現代アーティストをアーティスト・イン・レジデンスとして迎え、京都のローカルな商店街とアフリカ文化をつなぐプロジェクトを展開しています。本年は、コートジボワール出身のアーティスト、レティシア・キイを迎えます。

キイは2024年12月に来日し、2週間に渡り京都に滞在しながら、寺院やお茶屋、料亭などを訪れリサーチを行いました。髪による彫刻と写真を用いて、キイならではの視点で、日本の風景や文化を表現した新作〈A KYOTO HAIR-ITAGE〉をKYOTOGRAPHIE2025にて発表します。

撮影ごとにホテルの一室で仕上げる個性溢れるそのヘアスカルプチャーは、歩くたびにすれ違う人の視線を集めました。その完成度の高さとキイのオープンマインドな性格が、自然と地元の人々の関心を引きつけました。さらに、料亭の大将や寺院の住職など、京都の人々との対話を通じて日本文化への理解を深め、そこから得たインスピレーションを独自に解釈し、再構築しています。京都の伝統や歴史を尊重しつつも、彼女自身の感性を重ねることで、京都におけるキイの独自の世界観が表現されています。

創作活動において最も大切にしているのは「自分のアイデアを現実のものとして形にすること」とキイは語ります。アクティビストとしてInstagramを中心に政治的・社会的メッセージを発信しているキイですが、本作では純粋に好きなことを楽しむ心境の変化が映し出され、これまでの強い眼差しとは異なる新たな一面を披露しています。

本作は、出町桝形商店街のアーケードとDELTAの2カ所にて展示されます。出町桝形商店街では帯を連想させる布地でキイの「しなやかさ」を表現し、DELTAでは凛とした掛け軸のような見せ方がキイの内面の「つよさ」を象徴しています。

© Laetitia Ky

-

15

現在地から

Sharing Visions

The Heartwork of Kyoto Journal

嶋臺(しまだい)ギャラリー 西館

15

Sharing Visions

The Heartwork of Kyoto Journal

嶋臺(しまだい)ギャラリー 西館

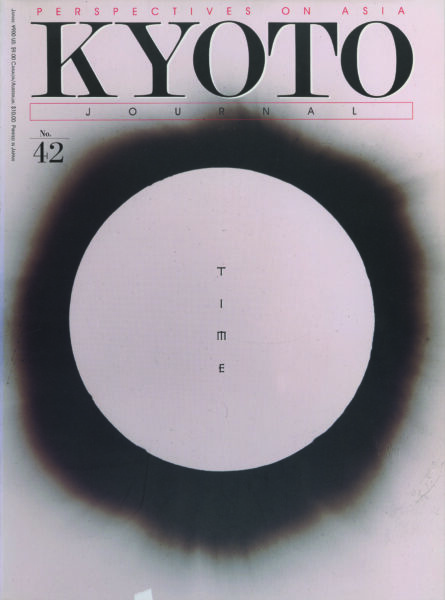

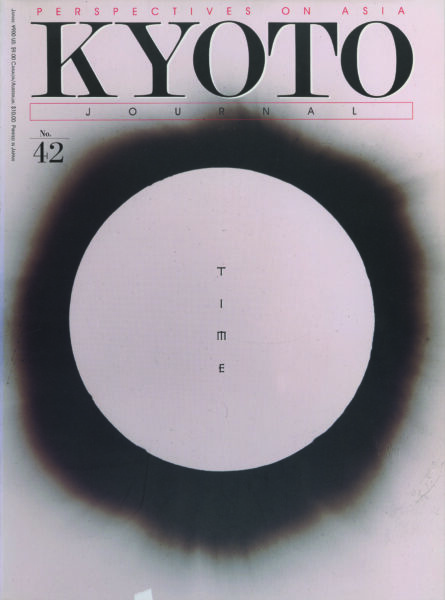

『KyotoJournal』は、世界有数の文化都市である京都を拠点に、文化こそが人類にとって最も貴重な創造物のひとつであるとし、40年近くにわたり京都・日本・アジアの多様な伝統と現代のクリエイティブな暮らしを探求し、祝福し、共有することに努めている。国内外の寄稿陣は全員ボランティアであり、商業メディアの枠にとらわれることのない、インディペンデントな自費出版の雑誌である。写真家であり創刊編集長であるジョン・アイナーセンのディレクションによる本誌は毎号、アーティスティックな写真作品が重要な役割を果たしている。今回の展覧会では、過去108号の中から「真髄の作品」ともいえる『KyotoJournal』史上最も魅力的な写真とそのストーリーを厳選して発表する。これこそが『Kyoto Jounrnal』のハートワークなのである。

Fire at Kyoto sword maker’s foundry, Kyoto Journal 107 (Fire & Kyoto) Photograph by Tobias Hutzler

-

16

現在地から

京トマソン マラソン

赤瀬川原平/超芸術トマソン/路上観察

京都芸術センター

16

KyOtOmAsOn MArAthOn !

赤瀬川原平/超芸術トマソン/路上観察

京都芸術センター

本展は、超芸術トマソンの概念誕生の物語を視覚的に辿り、トマソン観測センターと路上観察学会の活動に注目を集めることを目的とする。この物語の中心人物である赤瀬川原平(1937–2014)の生涯を中心に、美学的・哲学的・編集的、そして人間的な冒険を追体験することができる。

展示は主に京都芸術センターで行われ、現在散逸している多くの未公開の写真やビデオを含むアーカイブ資料が展示され、路上観察の魅力を広めるために活用される。ワークショップ、読書会、交流会も開催し、来場者が「超芸術トマソン」および「路上物件」を自ら探しに街へ出たくなることを促す。来場者がイベント期間中に市内で発見した超芸術トマソンやその他の路上物件は、「京トマソンMAP」に記録・共有され、公開品評会が最終日に行われる。また、この冒険に関わる主要な人物を集めたシンポジウムが、赤瀬川原平を称える形で、路上観察学会と縁のある徳正寺で開催される。

さらに、この展示は赤瀬川原平の現代アートの実践における影響を明らかにし、複数の若手アーティストと協力し、制作した展示作品と展示資料、イベントの間に対話を生むことを目指す。

この企画は京都芸術センター創立25周年記念事業の一環として実施する。本企画は路上観察の文化的価値の継承とアーカイブ保存の重要性を広めることを目指す。さらに、この美学と思考を次世代に引き継ぎ、訪れる人々に日常の中核で美的体験を味わう鍵を提供することを期待している。

世界一楽しいすべり台、東京 撮影/藤森照信

-

17

現在地から

横田大輔

横田大輔 x Another Man

The Lombard

17

Daisuke Yokota

横田大輔 x Another Man

The Lombard

画像が氾濫するポスト・インターネット時代における写真の可能性と物語性を拡張する写真家たちに光を当てるというAnother Man誌のコミットメントを体現すべく、本展では横田大輔とコラボレーションを果たす。

©Daisuke Yokota