Portfolio Review ポートフォリオレビュー

KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review 2025

Supported by Fujifilm

今年で第10回目となるインターナショナル・ポートフォリオレビューは、写真業界のプロフェッショナルと写真家たちの出会いの場です。

キュレーターやギャラリスト、フォトフェスティバルのディレクターや写真集の編集者など、国内外の写真業界の第一人者たちが一堂に集い、さらに国内現代アート業界からもレビュアーを招聘今年は9カ国から約30名のレビュアーをお呼びし、多様化する写真の表現に対応した機会を作ります。

2024年は、3日間で7カ国(日本、中国、韓国、英国、フランス、ブラジル、アメリカ)から約32名(30組)のレビュアーを招聘し、16カ国(日本、中国、韓国、台湾、英国、フランス、メキシコ、アメリカ、スペイン、コスタリカ、ドイツ、スエーデン、オランダ、オーストラリア、フィンランド、シンガポール)から約97名(97組)の写真家が参加しました。参加者たちは、世界的なアワードの受賞、国内外のギャラリーでの展示、誌面や電子版での掲載、写真集の販路獲得など、着実にチャンスを掴んでいます。世界のスペシャリストたちとの出会いは、見識が広がる、自己の新たな一面を見出すなど、今後の制作活動に有益な何かを得られる機会となるでしょう。

また、毎年開催している本イベントは、充実したアワードを2種ご用意していおり、様々な写真業界の方からも注目をいただいています。

飛躍を目指す写真家、変化を求めている写真家にとって、またとない機会になることを願っています。

プロフェッショナルかアマチュアか、国籍、年齢など、一切問いません。みなさんの参加をお待ちしています。

Reviewers レビューアー

-

チアゴ・ノゲイラ

モレイラ・サレス研究所写真部長

ZUM photography magazine 編集長(英語/フランス語)

チアゴ・ノゲイラ(サンパウロ/ブラジル 1976年生)はモレイラ・サレス研究所の写真部長で、ZUM photography magazineの編集長。手がけてきた展示や図録に、クラウディア・アンドゥハル「ヤノマミ」(2018-2022)、ウィリアム・エグルストン「American Color」(2015)「Body Against Body: the battle of images from photography to live streaming」(2017)、マウロ・レスティフ「São Paulo, Beyond Reach」(2014)などがある。他にも『Aperture magazine』のサンパウロ市特集号(2014)の編集や、2014年のブラジルワールドカップのOffsideプロジェクトをMagnumと共同キュレーションを行った。2019年にハッセルブラッド国際写真賞の審査員長も務める。モレイラ・サレス財団にて2022年に開催された、森山大道の大規模個展である「Daido Moriyama: a retrospective」展を手がけた。

-

ソン・ヒョンジョン

ソウル市立写真美術館キュレーター

(英語/韓国語)

「2016年より、韓国初の公立写真美術館である写真ソウル美術館(Photo SeMA)の設立に尽力。

長年にわたり、韓国の優れた写真コレクションを構築し、主流の言説を超えた現代美術活動に焦点を当てながら、先進的な写真研究を進めてきた。

主なキュレーション・イニシアチブには、「A Place for Photography」(2024年)、「The Portfolio, Seoul」(2023年)、「The Printed World」(2022年)、Photo SeMAのプレ・オープン・プログラムなどがある。さらに、ソウルフォトフェスティバル(2013~2015年)と大邱国際フォトフェスティバル(2012年)のキュレーター兼コーディネーターとして専門知識を提供した。 特に、Photo SeMAは2025年5月のオープンを予定しており、オープニング展「The Radiance」が開催される: 現在キュレーション中。 -

後藤由美

インディペンデントキュレーター

(日本語/英語)

東京を拠点に活動するインディペンデントキュレーター。写真に関する包括的なプロデュース、キュレーション、写真編集、出版、リサーチ、コンサルティング、教育、人材育成などを手がける。主なテーマは紛争、現代社会問題、人権侵害、女性問題など。人道支援・人権擁護団体向けの写真キャンペーンや出版、国際的な写真賞、フォトフェスティバル、イベントの審査、ノミネーション、キュレーション、プロデュースなどを手がける。また、「リマインダーズ・フォトグラフィー・ストロングホールド」(RPS)の共同運営者でありキュレーターとして、写真に関連した多目的な活動を展開している。さらに、2020年には「RPS京都分室パプロル」を設立し、活動している。

-

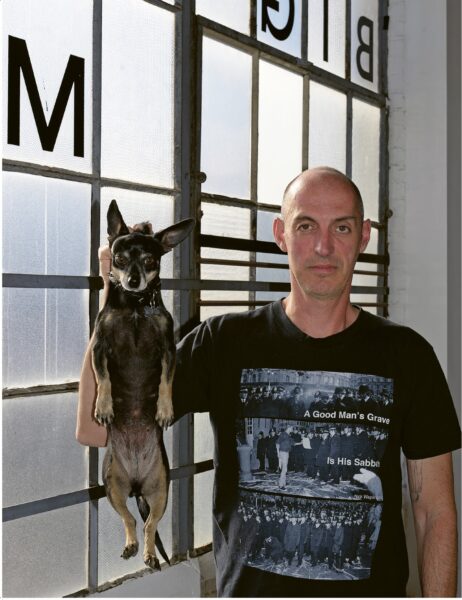

ミカエル・ファミゲッティ

Aperture誌編集長

(英語)

Aperture誌の書籍部門、デジタルパブリッシングの編集長。また、同団体の国際巡回展示会のキュレーションも行っており、ヴォルフガング・ティルマンス、ティルダ・スウィントン、アレック・ソスらと特別プロジェクトを企画している。

2013年に雑誌の再創刊と再概念化を企画し、2018年に全米雑誌賞一般優秀賞を受賞した。ゲスト編集者のサラ・ルイスとともに、『Aperture』2016年夏号の「Vision & Justice」でクリティカル・ライティングとリサーチに対して国際写真センター・インフィニティ賞を受賞した。現在はコロンビア大学の客員評論家、ハートフォード大学のMFAプログラム、およびスクール オブ ビジュアル アーツのメンタープログラムの参加者でもある。著作はFrieze、Bookforum、Apertureなどの出版物に掲載されている。アメリカ雑誌編集者協会の会員であり、多くの国際的なフェスティバルや機関でゲスト評論家や講演者を務めている。 -

片岡英子

ニューズウィーク日本版フォトエディター

(日本語/英語)

2004年に世界の今を写真で伝える連載「Picture Power」を『Newsweek日本版』に新設、担当し、現在通算980回を越える長期シリーズとして継続中。また、World Press Photo Contestのアジア地域審査員長とグローバル審査員(オランダ、2012、2014、2023)、W. Eugene Smith Grant (米、2024)、GraphGate (日、2025)などの審査員、New York Portfolio Review(米)、Hamburg Portfolio Review(独)のレビュワーをはじめ、多くの海外のコンテストや写真祭などで、フォトジャーナリズム、ドキュメンタリー写真の編集者として活動。東京工芸大学芸術学部非常勤講師。Miiraii Creativeファウンダー/ディレクター。

-

椿玲子

森美術館キュレーター

(日本語/英語/フランス語)

2002年より同館所属。森美術館では、「医学と芸術」(2010)、「宇宙と芸術」(2016)(2017シンガポール、アートサイエンス・ミュージアムに巡回)、「レアンドロ・エルリッヒ」 (2017)、「六本木クロッシング2019」(2019)、「STARS」(2020)、「私たちのエコロジー」(2023)、「ルイーズ・ブルジョワ」(2024-2025) などを企画。小企画では、ホー・ツーニェン、タラ・マダニ、カミーユ・アンロ、高田冬彦、シプリアン・ガイヤール、ツァオ・フェイ、山内祥太などを紹介、「MAMリサーチ006:クロニクル京都1990s」(2018)を企画。美術館外でも「隠喩としての宇宙」(京都、2012)、「Duality of Existence: Post Fukushima」(NY、2014)、「Body、Love、Gender」(Seoul、2023)などを企画。成安造形大学客員教授(2013-2014)、青山学院大学非常勤講師(2019-2023)の他、執筆・講演・企画も行う。

-

おおうちおさむ

アートディレクター・グラフィックデザイナー / nano nano graphics

(日本語)

1971年生まれ、多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科卒。故・田中一光に師事し、2003年7月7日に有限会社ナノナノグラフィックスを設立。 平面と空間の相乗効果を創作の軸に置き、グラフィックからスペースデザインまでの一貫したディレクションを手法とし、幅広い分野で活動を展開。国内外の展覧会デザインなどを手がけている。 KYOTOGRAPHIE第1回目から全回セノグラファーを担当。 2021年8月千葉市初の芸術祭『千の葉の芸術祭 CHIBAFOTO』のアートディレクター+セノグラファーを務める。 2022年1月に長野県松本市において『マツモト建築芸術祭』を自身で立ち上げ、総合ディレクターを務め、第4回目を2026年2月に開催予定。 2024年2月から虎ノ門ヒルズステーションタワーに構える『art cruise gallery』の立ち上げと総合ディレクターを務める。 東京藝術大学非常勤講師。

-

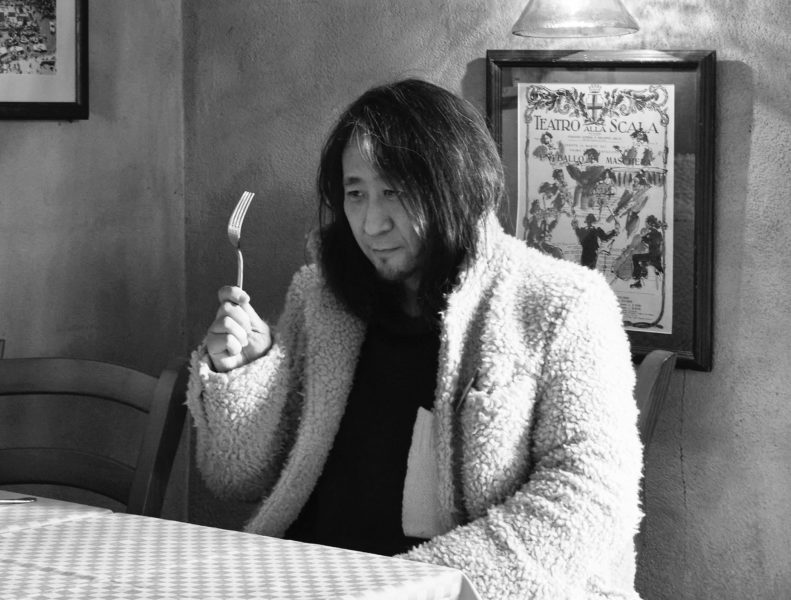

ロンロン+インリ

写真家

三影堂撮影芸術中心(北京・厦門)創設者

ジメイx アルル国際写真祭 発起人(日本語/中国語)

中国写真芸術の先駆者である榮榮(1968年生)と、日本人写真家の映里(1973年生)は2000年より、「榮榮&映里」として北京で共同制作を開始。中国における写真表現のけん引役を担っている。

2007年、中国・北京の草場地に中国初となる写真専門の現代写真センター「三影堂撮影芸術中心」を設立。中国における現代写真芸術の発掘、普及、発展のためのプラットフォームとなることを目指し、年間を通して様々な展覧会やプログラムを行っている。

2012年から2014年にかけ、新潟の原始の自然の中で圧倒的な水の生命環に影響を受け《妻有物語》を制作して以来、「生命の水」の存在が創作の根底に流れているという。

2015年には京都に移住。歴史、文化、風土が複合し重層的な景観を生み出してきた千年の都「京都」の文化的景観の根底に、水循環が深く影響していることに着想を受け生まれた新作《即非京都》を発表する。 -

アンマリー・ゼゾフ

IBASHO Gallery共同設立者、ディレクター

インディペンデント・キュレーター(英語)

1971年オランダ生まれ。ベルギー、アントワープの IBASHO ギャラリーの共同創設者でディレクター、インディペンデント・キュレーター。アムステルダムで10年間法務官として勤務したのち写真へ転向する。アムステルダムの Fotoacademie とロンドンの Sotheby’s Institute of Art で学び、University of Manchester で写真学の修士号を取得。ロンドンで6年余り暮らし、James Hyman Gallery でインターンを終えた後アントワープに移り夫のマーティン・ファン・ピーターセンとともに日本写真を専門に扱うギャラリーを始める。2015年3月の開廊以来、IBASHO ギャラリーでは70の展覧会が行われ、Paris Photo、Photo London、UNSEEN(アムステルダム)、Photo Basel、IBASHO がメンバーである AIPAD New York などのフォトフェアに参加。また、Art Paris、SPARK(ウィーン)、Art Antwerp にも参加している。2019年9月以降はフランスの出版社 (M) èdition と30冊の書籍を共同出版している。キュレーターとしては主に日本写真を扱うプロジェクトに関わっている。オランダはライデン市の日本博物館シーボルトハウスでは Japanese Nudes (2019年)と Wabi-sabi, Japanese aesthetics in photography and ceramics (2022年)のふたつの展示をキュレーションした。

-

フィオナ・シールズ

Guardian紙写真部長

(英語)

フィオナ・シールズは、さまざまな新聞社で 20 年以上の写真編集の経験を持ち、キュレーター、フォトジャーナリズムの講演者、写真コミュニティの指導者でもある。Guardian紙の写真編集者を 10 年間務めた後、Guardian News and Media Group の写真担当責任者を務めた。キャリアを通じて、9/11 を取り巻く出来事、世界中の紛争、大規模な自然災害、難民の増加に起因する人道危機など、現代の最も歴史的なニュース記事のいくつかの報道に携わっている。さらにWorld Press Photo、Sony World Photography Awards、The Carmignac Photojournalism Award、The Taylor Wessing Portrait Prize など、数多くの著名で重要な写真賞の審査もしており、権威ある Prix Pictet Prize の定期的なノミネーターでもある。

-

エリアス・レッドストーン

PHOTO Australia/PHOTO Australia International Festival of Photography設立者、アートディレクター

(英語)

エリアス・レッドストーン

PHOTO Australia/PHOTO Australia International Festival of Photography設立者、アートディレクター

(英語)

メルボルンのPHOTO AustraliaおよびPHOTO International Festival of Photographyの創設者兼アーティスティック・ディレクター。2021年、2022年、2024年に開催されたPHOTO 2021では、無料のギャラリー展示や大規模なパブリック・アートワークを行い、ナン・ゴールディン、ザネレ・ムホリ、シンディ・シャーマン、ライアン・マッギンレー、マリック・シディベといったアーティストをフィーチャーし、合計50万人以上が鑑賞した。PHOTO 2026は、2026年3月6日から29日まで開催される。

-

エレナ・ナバロ

キュレーター

FOTOMÉXICO創設者兼芸術監督(英語)

メキシコシティとマドリードを拠点に、写真に関するキュレーター、プロデューサー、コンサルタント、マネージャーとして活動。思索や普及、写真制作のプラットフォームである国際写真フェスティバル「FOTOMÉXICO」の創設者兼芸術監督。Centro de la Imagen(メキシコシティ)のディレクターを務めた後、2020年にラテンアメリカの人々の日常生活における現代写真の普及を目的とした非営利財団 Espacio Vを設立した。 自身の経験をもとに、文化機関、美術館、公共および個人のコレクション、アーティスト、クリエイターとのプロジェクトを通じて、写真と画像制作の文化的エコシステムにおいて各者をつなぐ架け橋を築き、協力関係を強化してきた。過去10年間は、メキシコやラテンアメリカの女性アーティストやクリエイターの作品を、ヨーロッパやアメリカ、そして世界との対話の中で可視化することに注力している。 さまざまな賞の審査員や推薦人、ポートフォリオレビュワーも務め、2022年にはニューヨークで開催された「マグナム・フォト75周年記念プロジェクト」の文化ディレクターを務めた。現在はパリフォトのラテンアメリカ・スペイン大使としても活動。2024年同フェアの新設部門「Voices」のゲストキュレーター。

-

中村史子

大阪中之島美術館主任学芸員

(日本語)

大阪中之島美術館主任学芸員。国際芸術祭あいち2022キュレーター 。

東海圏から関西圏を拠点に活動。専門は視覚文化、写真、コンテンポラリーアート。2007年より愛知県美術館に勤務。美術館で担当した主な展覧会に「放課後のはらっぱ」(2009)、「魔術/美術」(2012)、「これからの写真」(2014)がある。また、美術館では若手作家を個展形式で紹介するシリーズ「APMoA Project, ARCH」(2012-2017)を立ち上げた他、2015年より日本と東南アジアのキュレーターが協働で調査、展覧会企画を行う美術プロジェクト「Condition Report」(国際交流基金主催)に参加し、2017年にはタイのチェンマイにてグループ展「Play in the Flow」を企画、実施した。 -

木村絵理子

弘前れんが倉庫美術館館長

(日本語/英語)

キュレーター、弘前れんが倉庫美術館館長、多摩美術大学・金沢美術工芸大学客員教授、美術評論家連盟会員。2000-2023年まで横浜美術館学芸員。2005年から横浜トリエンナーレのキュレトリアル・チームに携わり、2020年の第7回展では企画統括。主な展覧会企画に、2024年「蜷川実花with EiM: Where Humanity Meets Nature」弘前れんが倉庫美術館、2017-2019年「昭和の肖像:写真でたどる『昭和』の人と歴史」展、横浜美術館、アーツ前橋、ナショナル・ギャラリー・オブ・カナダへ巡回、2016年「BODY/PLAY/POLITICS」展、横浜美術館、 「奈良美智:君や僕にちょっと似ている」展(2012-13年、横浜美術館、青森県立美術館、熊本市現代美術館) など。

-

アンドレア・ホルツヘル

マグナム・フォト(パリ)グローバル・カルチャー・ディレクター兼キュレーター

(英語/フランス語)

1964年、ドイツ・テュービンゲン生まれ。現在はパリを拠点に、文化ディレクターや広報、キュレーターとして活動。École du Louvre(パリ)、パリ大学ソルボンヌ卒。

2003年より、マグナム・フォト(パリ)のグローバル・カルチャー・ディレクター兼キュレーター。国際的な美術館や文化機関、写真祭とのコラボレーションといった積極的な展覧会活動を通じて、マグナムのアーカイブを広めることを職務としている。前職はヨーロッパ写真美術館(パリ)のディレクター補佐。

展覧会のキュレーションも数多く手がけている。主な展覧会に、Tatort Kunst「Bang Bang」(Haus der Kunst Uri, the CCA, Palma de Mallorca 2012)、「Mythos Kindheit 2010」(Kunstverein Ludwigshafen, the Haus für Kunst Uri and the CCA, Palma de Mallorca 2010)、Elina Brotherus「The New Painting 2006」(Finnish Museum of Photography, パリフォト Stella Polaris 2006 Paris)。2013年9月には、第5回Fotofestival Mannheim_Ludwigshafen_Heidelberg(ドイツ)、2023年にはAnne-Marie Beckmannと共同でErnest Cole House of Bondageのチーフキュレーターを務めた。

出版物に『Close Enough』(2024)『Eve Arnold Homage』(2012)『Helsinki School』(2005-2011)『George Rodger Unterwegs』(2009)『Elina Brotherus』(2005)などがあり、現代写真の専門誌にも多数掲載。

現在、マグナム・パリ財団理事、ドイツ写真協会会員も務めている。 -

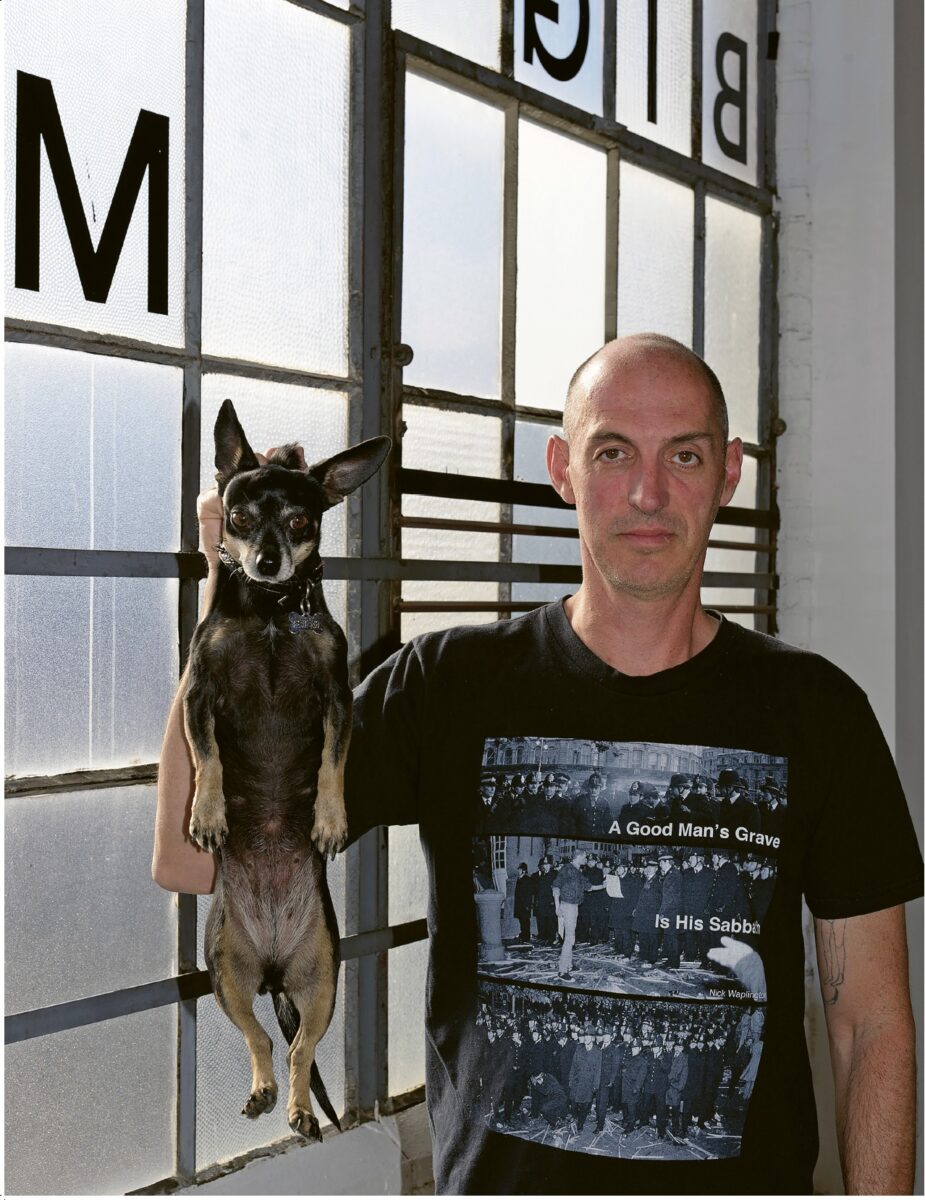

木ノ下智恵子

大阪大学21世紀懐徳堂准教授

(日本語)

1971年生まれ、大阪市在住。神戸アートビレッジセンター美術プロデューサー、大阪大学CSCD等を経て現在は大阪大学21世紀懐徳堂准教授。専門は現代芸術、文化政策、事業プロデュースなど。企業とNPOとの共創拠点運営「アートエリアB1」や文化ネットワーク事業「クリエイティブアイランド中之島」などに従事。他には、NAMURA ART MEETING実行委員、MASK(MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)キュレーター、恵比寿映像祭オフサイトキュレーター、岡山芸術交流パブリックプログラムディレクター、札幌文化芸術交流センター SCARTS事業統括ディレクターなどがある。

-

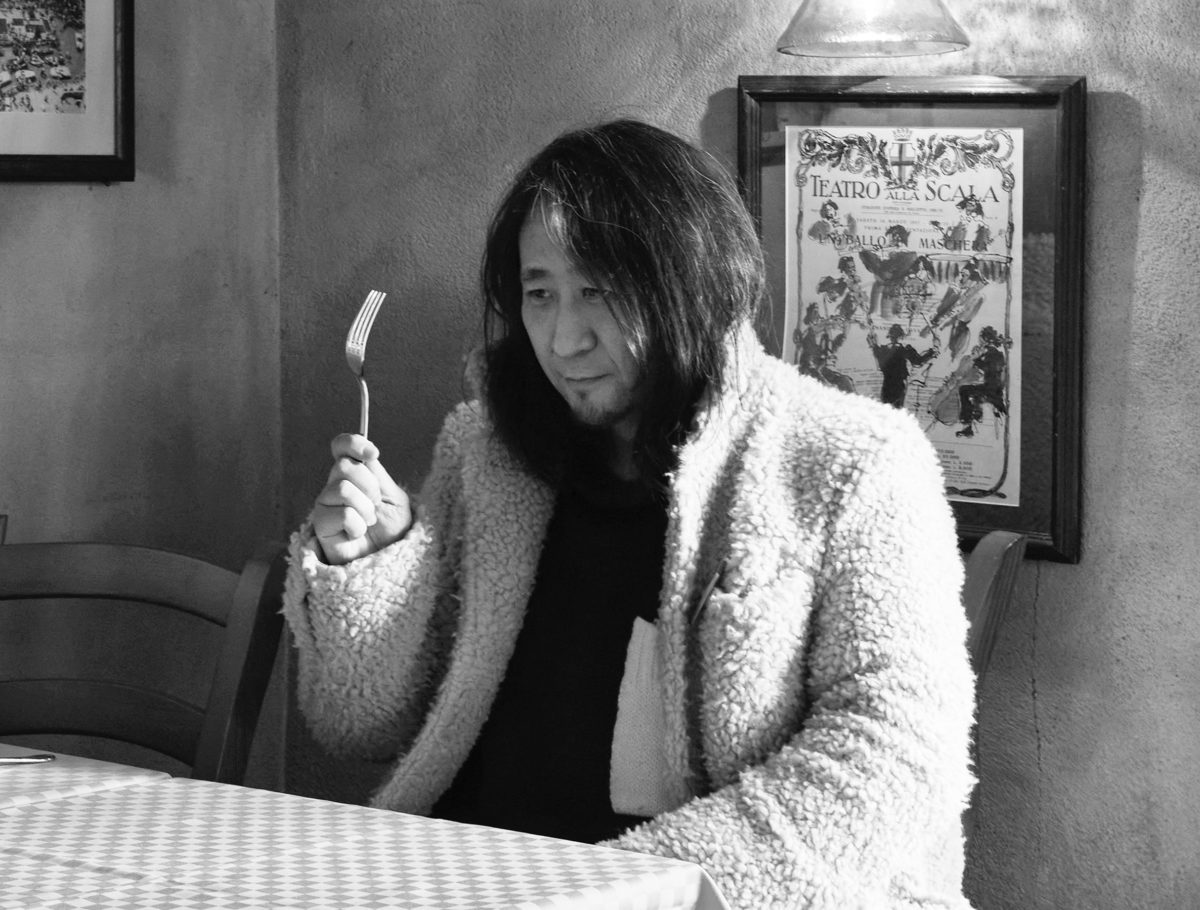

© Frederic Stucin

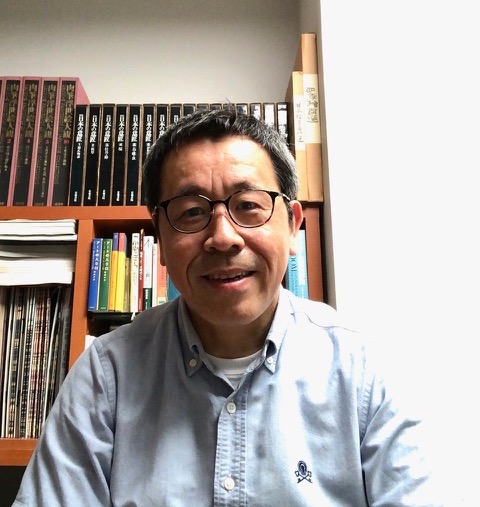

クレモンティーヌ・ド・ラ・フェロニエール

クレモンティーヌ・ド・ラ・フェロニエール ギャラリー創設者、出版者

(英語/フランス語)

1982年生まれ、パリ・ドーフィーヌ大学経営科学修士号取得後、パリ第13大学の出版の高等研究課程修了。ケルンやベルリンのタッシェン社、パリのファイドン社でフリーランスとして関わり、美術書、特に美術館向けの書籍の出版を専門とし、2011年写真専門の出版社を設立。

2011年から2015年にかけて、自身の名前のもとで最初の展覧会や書籍を制作し、現在のギャラリーをサン=ルイ島のシュニゾー・ホテルにオープンさせました。以来、約15人の写真家を支援し、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー、アルルのLUMA財団、デトロイト美術館などの主要な機関と協力しながら、フランス国内外で彼らの作品を展示。

また、1929年生まれのガーナ人写真家ジェームズ・バーナーののアーカイブを発掘し、作品の普及に尽力、世の再評価に繋げた。さらに、マーティン・パーやポール・グラハムといった写真家と並び、ジュリエット・アニェル、カロル・ベニタ、FLOREなど、フランスの著名なアーティストたちを支援しています。彼女の出版社は現在、約50冊のタイトルを刊行。

Basic information 基本情報

- 日時

-

日時 2025.4.11(金) – 13(日) | 10:00 – 18:00

(一部 2025.4.14(月)の可能性有り)

- 会場

- 申込費

-

一律 ¥2,000

- 参加費 *KYOTOGRAPHIE パスポートチケット付き

-

3 レビュー: ¥25,000

5 レビュー:¥40,000

- 参加費(学割) *KYOTOGRAPHIE パスポートチケット付き

-

3 レビュー: ¥20,000

5 レビュー:¥30,000

-

*1レビューあたり20分

*レビュー参加者にはレビュー日に会場受付にてKYOTOGRAPHIE 2025のパスポートチケット(メイン会場に各1回ずつ

入場可)をお渡しします

- 応募締め切り

-

応募締切 2025.3.31 23:59 (日本時間)

*****

KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review 2025の応募は締め切りました。

多くの皆さまからのお申し込み、誠にありがとうございました。

*****

-

*ポートフォリオレビューに関する問い合わせは portfolio-review@kyotographie.jp まで。

*会場へのお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

About the review レビューについて

1対1で行われる20分間のレビューと10分間のインターバルとで構成されます。応募時に提出された作品を審査の上、応募者の希望を元にKYOTOGRAPHIEが推薦するレビュアーが割り当てさせていただきます(3レビューを希望した場合は最低1人、5レビューを希望した場合は最低2人の希望レビュアーが割り当てられます)。

レビュー参加者には4/11 - 4/13の全日に渡ってレビュー会場に来ていただくことを参加の前提条件とさせていただきます。

レビュアーによって参加できる日時が異なります。最善を尽くしますが、すべてのご希望にはお応えできないことを予めご了承ください。

(やむを得ず参加できない日がある場合は応募フォームにご記入ください)

通訳を必要とする方は、基本的にはご自身で通訳者をご用意、ご同伴くださるようお願いいたします。また、なるべくレビュアーの使用言語でプレゼンできるよう準備されることを推奨します。

・あくまでサポートツールとして、KYOTOGRAPHIE側でも数名の通訳者(ボランティア)をご用意します。

・当日の状況により必要な方全員に付けられるかについては保証しかねます。

・通訳者とのご自身の作品の事前共有・レビュー前の打ち合わせなどのアレンジは致しかねます。

上記条件をご確認の上、KYOTOGRAPHIE側での通訳を希望される方は、応募フォームに通訳希望有無の項目がありますのでご記入ください。

Application Process レビュー応募申し込みの流れ

-

-

ウェブ上のエントリーフォームに必要事項と応募用写真を入力し、申し込み料(一律2,000円)をお支払いいただきます。

応募締め切りは日本時間の2025.3.31 23:59です。

*****

KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review 2025の応募は締め切りました。

多くの皆さまからのお申し込み、誠にありがとうございました。

******

-

- 応募締め切り終了後、レビュー参加のための事前審査をKYOTOGRAPHIEチームで行います。

-

- 本エントリーにて、2つのアワード(Fujifilm Award 及びRuinart Japan Award)の審査も同時に行われます。

-

- 事前審査の通過可否はできるだけ早くお知らせをいたします。また審査通過者にはレビュー費用を期日までにお支払いいただく連絡もいたします。

-

-

レビュー費用をお支払い確認後、希望レビュアーとのスケジュールを確定し、お知らせいたします。

なお、レビュアーによってレビュー数が異なります。最善は尽くしますが、すべてのご希望にはお応えできないことを予めご了承ください。

(3レビューを希望した場合は最低1人、5レビューを希望した場合は最低2人の希望レビュアーが割り当てられます。)

KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review Awards 2025 KYOTOGRAPHIE International Portfolio Review Awards 2025

今年のポートフォリオレビューではふたつのアワードをご用意しています。

ご応募いただいたポートフォリオの情報をもとに審査員による選考を経て各賞を決定し、4月13日のアワードセレモニーにて発表いたします。

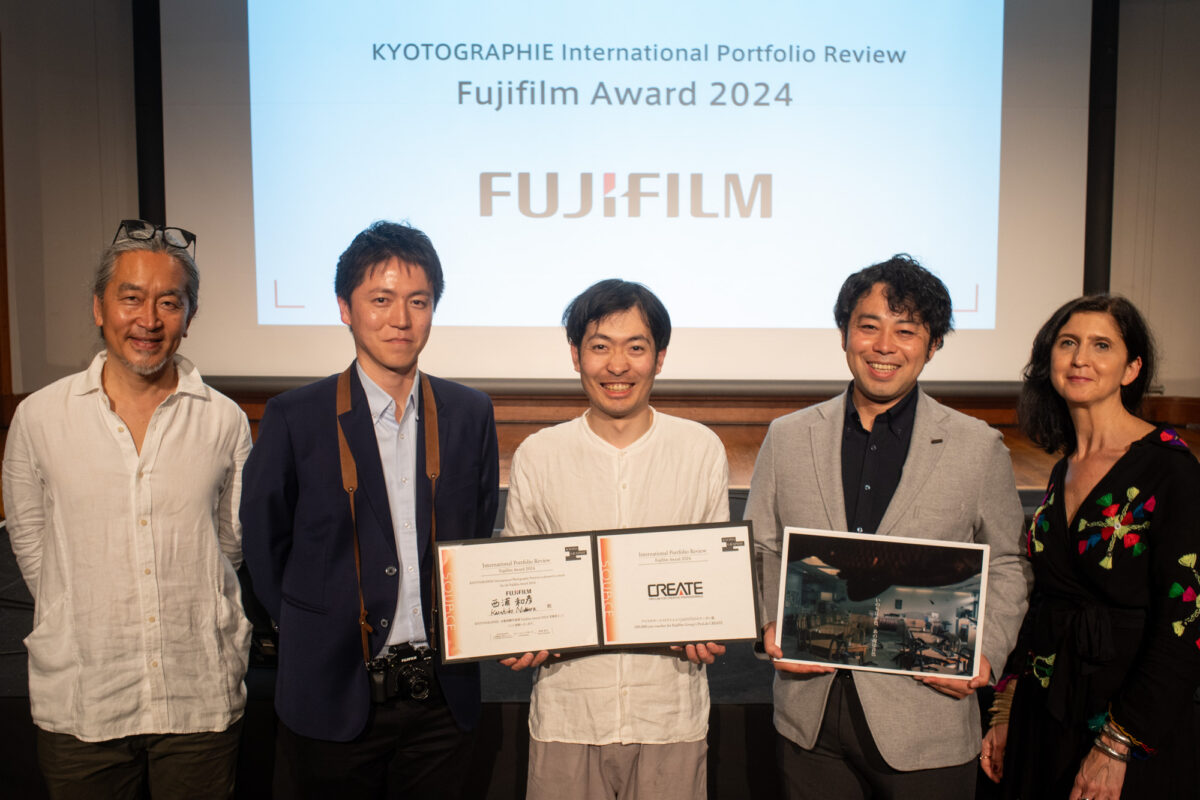

Fujifilm Award

Fujifilmによる選考を行い、最優秀者1名に賞品をお贈りします。

賞品 富士フイルムグループが運営するプロラボサービス『クリエイト』で使える10万円分のクーポン券

*クリエイト銀座本店、もしくはネットでのご注文時に使用可能です

Ruinart Japan Award

審査員による選考を行い最優秀者1名を選出します。

受賞者は世界最古のシャンパーニュ・メゾン、ルイナールが運営するアーティスト・イン・レジデンスのプログラムに招聘されます。フランスのシャンパーニュ地方にあるルイナールのメゾンに滞在し、その体験を基に新しい写真作品シリーズを制作します。その作品は2026年のKYOTOGRAPHIEのメインプログラムの一つとして展示されます。

KYOTOGRAPHIE 2025 受賞セレモニー

会場:京都芸術センター2F 講堂

日時:2025年4月13日(日)18:30-20:30(受付18:00-)

参加方法:ポートフォリオレビュー参加者に向けて、後日セレモニー参加用のフォームをお送りいたしますので、そのページからお申し込みください。

■ポートフォリオレビュー

Fujifilm Award

Ruinart Japan Award

■ KG+

KG+SELECT Award 2025